お知らせ

2024.05.28

Blog

「子どもを見る目を確かなものに」

錦ヶ丘では、毎年“テーマ”が設定されます。各学年の保育のテーマ、給食室のテーマ、そして、園全体のテーマです。

今年度の園全体のテーマは「子どもを見る目を確かなものに」「基本動作を確実に」の2つです。

今回のブログでは、このテーマのうちの「子どもを見る目を確かなものに」について、保育を考えるうえで大事にしていることをお伝えします。

子どもは一人ひとり違う、だからこそ大事にしたい“定型発達”

0歳児から5歳児までの多くのお子様をお預かりする幼保連携型認定こども園は、様々な子ども達やご家庭が在園しています。

家族の形がそれぞれ違うように、子どもも一人ひとり違います。同じ誕生日だからといって、性格も体格も全く同じということはありえないですよね。

一人ひとり違う子ども達が集団生活をしていく… その活動や環境を考え整えていくことはとても難しいことです。私たち保育者は日々試行錯誤を繰り返しています。

そこで、活動や環境を考えるときに軸になるのが、“定型発達”です。“定型発達”と聞くと、「型にはめ込むんじゃないか」とか「発達がゆっくりな子どもにとってはどうなんだ」と思われる方もいるかもしれません。

私たちは、“定型発達”を、”型にはめ込むための項目”ではなく、「該当の月齢時にどんな発達をしているかをみる視点」だと考えています。

そういう意味で、「この子はこの部分に関しては少しゆっくりかもしれない」と分析することはもちろんあります。発達のスピードは人それぞれですが、首が座らないうちにハイハイができるようになる…など、発達が前後することはありません。着実に順序をたどりながら、次のステップの発達を促すために、その子にとって何が必要なのかを検討し、その子に必要な環境や活動を準備していきます。

また、発達を見るときに、“その子”に視点を当てることもあれば、”学年全体としてどうか?”と、定型発達をもとに集団を見ることもあります。先にもお伝えしましたが、一人として同じ子どもはいません。“定型発達”という軸をもつことで、専門的な視点を持って子ども達の育ちを支え、引き出していくことができます。

逆に言えば、子どもの育ちを見守り引き出す立場の私たちは、定型発達がわかっていないと目の前の子どもが今どの発達段階なのか、この先どんな姿が予測されるのか、そのために必要な活動や環境が何なのかを絞ることができないのです。

例えば…こんなことありませんか?

ハイハイを始めた頃の0歳児は、家中を探索し、扉を開けたり引っぱり出したり、何でも口に入れたり。ご家庭での姿に「やめてよ~!」と思った経験のある方も多いのではないでしょうか?

この“探索”と“舐める”という行動、0歳児にとって、とても大切な姿なのです。

寝転んでいた2~3か月の頃から、首が座り、寝返り、腹ばい、ハイハイ、つかまり立ち、伝い歩き…と、視界が変わっていくとともに、新しい世界に出会います。視覚や聴覚がまだまだ発達途中の乳幼児、「これは何だろう?」と興味を持ったものは、とにかく触ったり舐めたりして、もっているセンサーをフルに使って物の感触を確かめ、「あ、これはこんな硬さで、こんな形で…」と学んでいったり、視界の変化と共に、外界への興味・関心が拡大して、出したり入れたりを繰り返しながら空間の認知力を高めていったりします。

発達を知らなければ、行動の意味を知らなければ、「汚いからやめて」「散らかさないで」と、子どもの行動を止めて当然です。けれど、その行動がどんな意味を持っているのか、いまその子がどんな発達段階の途中なのかを理解していることで、子どもの行動をゆったりと見守り、応援してあげることができます。

ご家庭では、保護者の皆様も毎日のお仕事や家事育児に、大変だと思います。「本当は思う存分させてあげたいのに、余裕がない…」と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

大丈夫です!ご家庭では、保護者の皆さんが無理ない範囲で、できる限りのことを挑戦させてあげて、そして何よりもたくさんの愛情を伝えてあげてください。どこかに出かけたり等、特別なことはしなくて大丈夫、お仕事がお休みの日にはおうちで一緒に過ごして、日常生活の中で思いを伝えてあげてください。こども園の大人もたくさんの愛を子ども達に伝えますが、保護者の皆さんにはかなわないのです。

私たちができるのは、専門職として子どもの姿を分析し、必要な活動や環境を準備すること。こども園はそれが思う存分できる環境だと私は思います。

こども園は、保護者の皆さんの子育てのパートナーです。一緒にお子様の育ちを見守っていけたらと思います。もしもお子様の育ちで気になることがあれば、ぜひ教えてください。その子にとって必要なこと・より良い環境を、一緒に考えていきましょう!

やってみてうまくいかないこともある!

定型発達を軸に活動や環境を考えていますが、もちろん、やってみてうまくいかないこともあるのが保育。「こうなるだろうと予測していたけど、今日はこっちだったか~!」と思うこともあります。

それを出し合うのが毎日の振り返りの時間や、定期的に行っている学年会です。錦ヶ丘の保育では、活動を計画し展開していく“リーダー”と、周りでサポートする“サブ”がいます。それぞれの立場から感じたことや気付いたことを出し合い、提案し、「じゃあ次はどうする?」を考えることを大切にしています。

誰しも思うような姿が引き出せなかったときは、“失敗”や“反省”と捉えがち。けれど、そうではなく、「思うような姿が引き出すために、次はどんな工夫をしてみるか」と、次につながる前向きな振り返りになるよう、チームで頑張っています。

保育の専門家として、学び続けるために

日々の振り返りや話し合い、やってみて調整して…という試行錯誤を繰り返しながら、子どもの変化や育ちを引き出せたときは、なんとも言えない嬉しさややりがいを感じます。

「この時にはこれをやっていれば絶対大丈夫」という型がない保育の世界。だからこそ難しいですが、だからこそ面白く、楽しい世界です。

子どもの育ちを支え、引き出す専門職として、常にアップデートしていけるよう、日々の取り組みだけではなく、研修や自己研鑽にも取り組んでいきます。

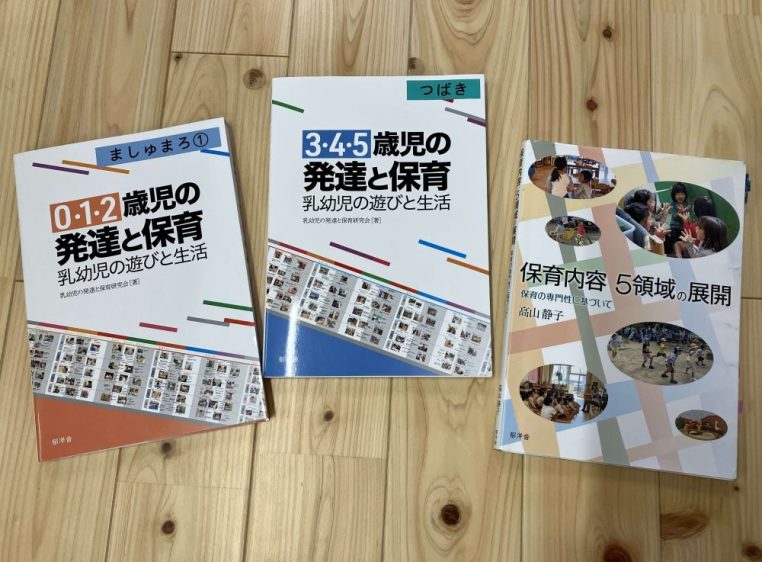

今年度、「子どもを見る目を確かなものに」して保育を深めるために、こども園の職員のバイブルとしている本が、こちらの3冊。

専門書ではありますが、「保育って何?」「発達って何?」を紐解くのに、わかりやすくとても参考になる本です。

興味のある方は、各保育室や職員室にもありますので、ぜひご覧になってみてください♪

文責:藤﨑