お知らせ

2022.08.20

Blog

なにしてあそんだら いいですか?

タイトルにもある「なにしてあそんだら いいですか?」、

これを目の前の子どもから言われたら、皆さんどのように感じますか?

保護者の方では「困っているのかな」と助けたいと思う反面、忙しい時に言われると「そんなの自分で考えてよー!」と思う方も多いのではないでしょうか。

私自身、数年前に担任をしていた頃、朝の準備などが終わった後の自由な時間、子ども達から「せんせい、なにして あそんだらいい?」と聞かれることが多々ありました。

初めは「今は○○か○○で遊んでね」と返していましたが…、そのうち「これで良いのだろうか…」と、なんだかモヤモヤ…

これは、”子ども達の遊び”なんだろうか… ”大人がしてほしいこと”を、指示しているのでは?

子ども達には、のびのび自分のやりたいことで遊んでほしい!

「ぼくはどうしたいんだろう?」と、自分で考えられるようになってほしい!

ちょうど、保育も「保育者が決めたことを活動していく」という”保育者主導”ではなく、「子どもの興味を深めるために保育者が工夫していく」という”子ども主体”の今の保育の形に変わり始めた頃。

保育者の指示を聞いて理解し行動することはできるけれど、自分の興味を深めること、自分で考えるという経験はあまり多くなかったと考えると、「何して遊んだら…」と保育者に尋ねるのは、あり得る子どもの姿ですよね。

子ども達が自分で考える、自分の思いを伝えるためには、保育者はどうしたらいいのか、子ども達の思いからつくる主体的な保育ってどんな保育?と、当時から今日に至るまで、みんなで試行錯誤考えています。

そこで大事に取り組み始めたことの一つが、”サークルタイム”。

思いを伝える

錦ヶ丘ではお馴染みの”サークルタイム”。大人と子どもがまーるく円になり、自分の考えを伝えたり、友達の思いを聞いたりする時間です。

私はこの”サークルタイム”が、大好きです。

「この子、こんなこと考えていたんだ!」と新しい発見になったり、普段強くは主張しない子どもの内に秘めた熱い思いを知って、期待感がグーンと高まったり…

子ども達一人ひとりの「ぼくはね!」「わたしはね!」を聞くと、「話してくれてありがとう!」の嬉しさと共に、「これをどう深めていこうかな?この子達はどんな展開を繰り広げていくかな?」と、ワクワクしてきます。

最初から自分の思いや考えを伝えられる子どももいますが、もちろんなかなか伝えられない、そもそも”自分の考え”がわからない、という子どももいます。その子たちの思いを引き出すために、保育者は質問の言葉やサークルタイムの人数なども工夫します。

そうして子ども達の見えていなかった思いや考えがひょっこり顔を出したとき、子どもと共に「やった!!」と歓喜!!

また、思いの伝え合いの場でよく使うのが、「わたしは」が主語になる”アイ(Ⅰ)メッセージ”です。

錦ヶ丘では、このような「あなたはどう思う?」「わたしはこう思うよ」のアイメッセージでのやり取りを、とても大切にしています。アイメッセージは軸が「わたし」なので、あくまで自分の気持ちや感情を述べているに過ぎません。相手を責めずに自分の思いを伝えることができます。

伝えてくれた思いには、「いいね!」「面白いね」「今度もっと教えて!」と肯定的な言葉をかけたり、さらに一歩深めるために質問をしたりしています。

日々の思いの伝え合いの場を通して、自分の思いを受け止められる経験、他者の思いを聞く経験から、「わたしは…」で考える経験を繰り返すし、自然と主体性が高まっていくと私は考えています。

受容と応答

私達が保育、特に0.1歳児の保育を見つめる中でよく出てくる言葉が『受容と応答』です。

伝えた思いや考えを、一緒に過ごす仲間や大人に受け止めてもらえる経験が、「伝えても大丈夫だ」という安心感と共に、「もっと伝えたい!」という更なる意欲に繋がります。

0歳児は大人に向かって泣きや指差しで思いを表出しますよね。それは、応答的に関わる大人の存在があってこそ。

思いを受け止めてもらえる安心感は、0歳児から育まれていくのです。

また、一方で受け止めてもらえる経験は、自分自身も人の思いを少しずつ受け止められるようになることに繋がります。

自分がしてもらったことは人にも与えられる、ということですね。

そして、自分の思いを伝え、他人の思いを受け止めるようになると、少しずつみんなで思いや考えを合わせて一つの答えを作っていく『協同性』に繋がっていきます。

社会性を育てていく根っこになる『受容と応答』。子ども達の育ちに関わる者として、常に心に留めておきたいものです。

研修の学びから

さて、先日受講した研修の中で、興味深い話がありました。

● 様々な体験(=遊び)を通して培われたものは、小学校以降(=学習)において、各教科の「見方・考え方」の基礎になるとともに、これらを統合化することの基礎となる。

● 様々な体験(=遊び)をもとに育った”~したいな”という意欲が高い子どもが、これから先の時代は求められている。指示を待つ子どもが、一番小学校に入ってから困っている現状がある。

● ワクワクしたり、「そうなのか!」と楽しんだりする気持ちを育てることが、幼児期ではとても重要である。

● 子ども達自身の”自分が”やりたいもので遊べているか?大人が準備してばかりではないか? 自己を十分に発揮できる環境を整えることが、保育者の役目である。

私はこの話を聞きながら、冒頭の「なにしてあそんだら いいですか?」の子ども達のことを思い出していました。

自分達があの時に感じていた「このままじゃいけない!」は間違っていなかったのだと思うと共に、自分は何がしたいのかを考える力、そして、自分の考えを伝えられる力を育てるための経験を、錦ヶ丘にいる子ども達に沢山させてあげたいと、改めて感じる時間となりました。

「なにしてあそんだら いいですか?」のその後

子ども主体の保育になり、「自分だったら…」「ぼく/わたしは…」と考えることが日常の中に多くなって数年が経ちました。

今の子ども達の様子を見てみると、「なにしてあそんだら いいですか?」と尋ねる子どもはほとんどいなくなったと感じています。

「伝えたい!」気持ちが溢れるサークルタイム。そして、少しずつ友達の考えを聞くことができる姿も増えてきました。

運動会前には、子ども達と一緒にプログラムを考えることも、今では錦ヶ丘では当たり前の姿になりました。

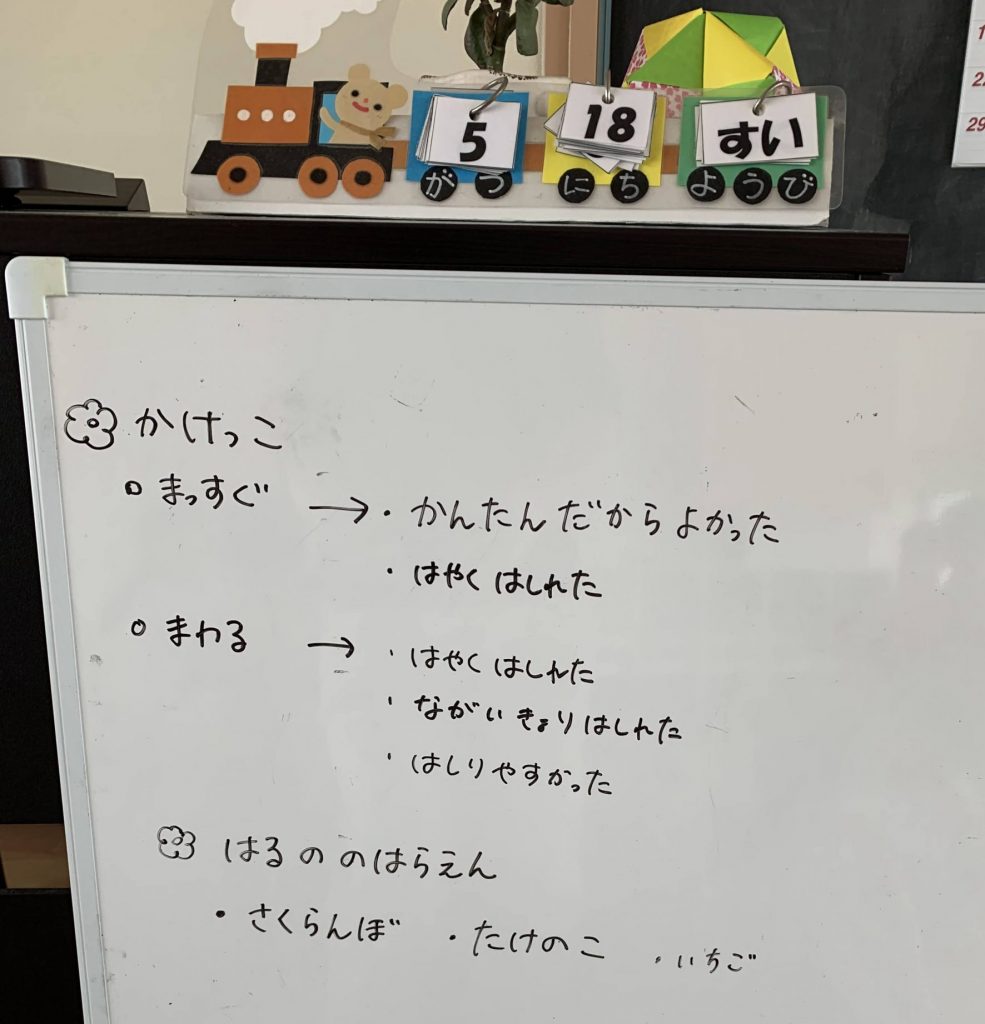

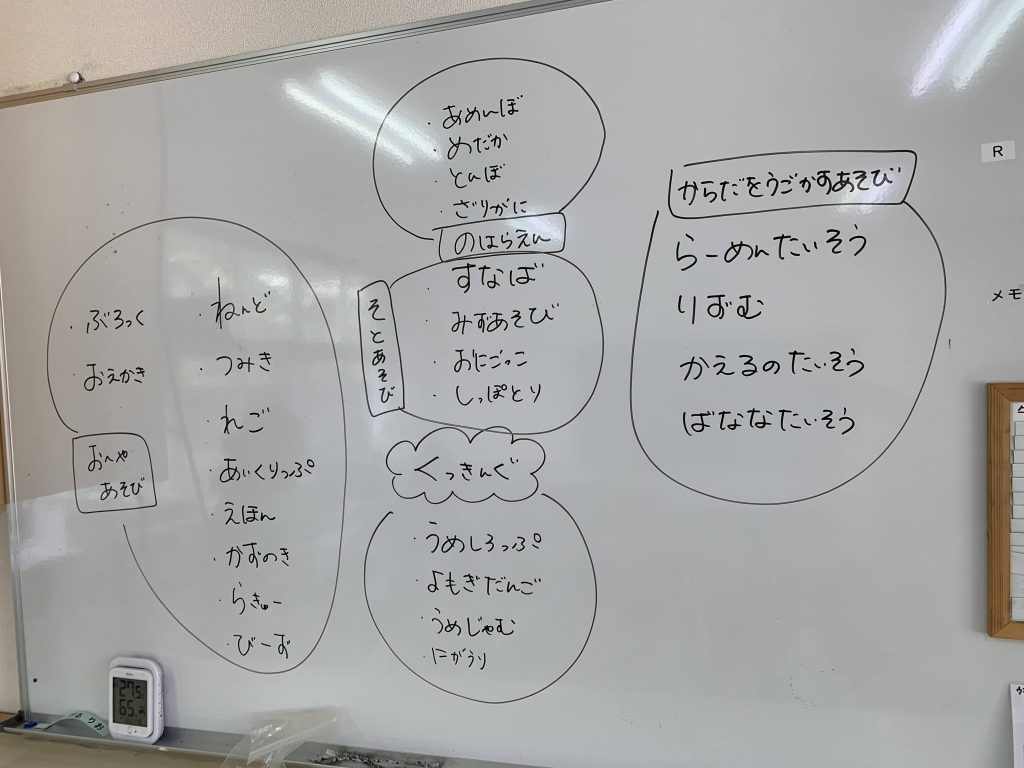

サークルタイムでは、写真のように子ども達から出た意見をボードに書き、活動の流れや見通しが持てるようにしています。

【運動会に向けての話し合い】

【子ども達と話し合った『なつやすみにやりたいこと』が、沢山書かれています】

子ども達の”自分の思い”が溢れて、見ていてワクワクしてきます。

そして、次のステップとして、6~7月に園内でよく話に挙がっていたのが、『何もない環境から遊びを見つける力を育てること』。

そのためには、可変性のある、遊び方が限定されないものを準備する必要がある!と、私達保育者の環境を整える役割を考えています。

目の前にある素材を自分で生かしながら、もっともっと豊かな発想で遊びが展開され、子ども達一人ひとりの表現が溢れる、そしてそれを互いに認め合える保育をつくっていきたいと思います。

子ども達の可能性は無限大!!どんな遊びが出てくるか、楽しみです。

【参考・引用】

*人を動かしたいなら、「アイメッセージ」を使いこなせ ‐ リクナビNEXTジャーナル → https://next.rikunabi.com/journal/20170504_m1/

文責:迫田