お知らせ

2025.01.17

Blog

もちつき会

12月末にもちつき会を行いました。錦ヶ丘では、行事を行う際は子ども主体で進められるように取り組んでいます。

もちつき会のねらい

- 日本の伝統文化に触れ、もちつきの意味を知る。

- 米が餅に変わる様子を知り、科学する心を刺激する。

近年、年末にもちをつく家庭も少なくなり、臼(うす)と杵(きね)を使ったもちつきを見る機会がない子ども達も増えています。

錦ヶ丘では、日本伝統の行事を後世に伝えることも、大切な食育だと考え、子ども達に、なぜ年末にもちをつくのか、どうして鏡餅を飾るのか、など絵本や紙芝居を通じて伝えました。

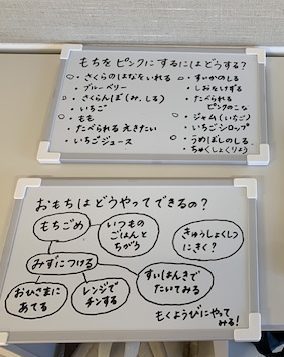

また、もち米を潰すことでつるつるの餅に変化することや、紅白の餅を作るにあたって、どうやったら紅色の餅を作れるか?など、子どもが面白がったり不思議がったりする機会を設け、「科学」に通じる心を育てることもねらいのひとつとしました。

紅白餅の色はどうやって色付ける?

今年は紅色を出すのに「いちご」はどうだろう?という意見が出ました。そこで、近隣のお店に買い物に出かけ、実験用のいちごを購入しました。

実験では1合の米を使いました。思ったよりたくさんいちごが必要でした。当日は5合炊きます。何個のいちごが必要なのだろうと考えました。

「ちょっともったいないな」「いちごはそのまま食べたい」「色がうすい気がする」

他に案はないかな?と再度意見を出し合い、給食室にも相談してみることに。給食室で漬けた時の自家製梅干しの真っ赤な【梅酢】を見つけて、話し合いの結果梅酢を使うことになりました。

買い物に行くという社会生活体験、お金に触れることによる数に対する興味、失敗から考えなおす思考力、子ども達同士で意見を出し合う言葉による伝え合いなど、ひとつの取り組みから子ども達は様々なことを学んでいます。(参考:幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿)

実際に梅酢を使って試作もしました。

試作をしてうまくいったこと、改善した方がいいことなど、子ども達の発見は沢山!!

試作をすることの意味や大切さも学びました。

もちに触ってみよう!

餅つき会当日は、保護者ボランティアの皆様の力もお借りして、餅つきを行いました。

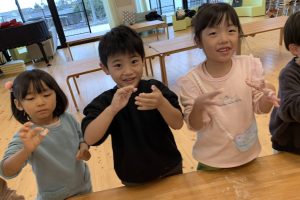

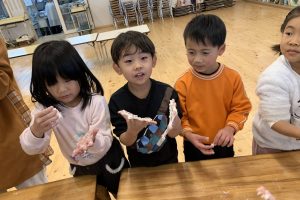

誤飲窒息防止の観点から餅は園内で食べないようにしています。ついた餅は、鏡餅として飾ることができるように丸めたり、3歳以上児の子ども達は餅の感触を感じることができるよう、触ったり香りを楽しんだりする時間を大切にしました。

保育者はつきたてのもちをちぎり、子ども達に手渡していきます。

「あついっ!」「やわらかい、ほっぺみたい」「べたべたする~」など子ども達のつぶやきが沢山ありました。

そっと餅に触れる子や、大胆に伸ばしてみる子、綺麗に丸めたくて工夫を凝らしている子、それぞれもちの感触を確かめるように丸めていました。

近くで見て見よう!

自分たちの体よりも大きなきね!

絵本で見るより迫力のある、本物のうすやきねに圧倒されつつも、もちをつく様子を興味深そうに見つめていました。

もちのまわりについていた粉に気付き、不思議そうに粉の感触を確かめています。

この「なんだろう?」という小さな気付きや不思議がる気持ちが、子ども達の「学ぶって楽しい!」という気持ちに繋がっていきます。

これは錦ヶ丘の目指す園児像のひとつでもあります。

無農薬のもち米

もちを食べない代わりに、給食では無農薬の炊きたてもち米を提供しています。

あんこやきなこをのせて、おはぎ風にすることで子ども達にも大人気です。昨年から、年長児にトッピングの種類を追加で考えてもらっています。

今年は「抹茶」です。きれいな3色になり、あんこやきなことの相性もよかったです。

保護者の皆様ありがとうございました✨

約200名の子ども達にもちつきを見学してもらいたいという思いから、つく回数が多いこども園のもちつき会。

何回も何回も、嫌な顔ひとつせずもちを搗いてくださった保護者のみなさま、本当にありがとうございました。

子ども達の見学が終わったあとも、片付けまでお手伝いしてくださり、大変助かりました。

保護者ボランティアの協力、近隣の皆様のご理解・ご協力により、毎年もちつき会を行うことができます。

鏡開きで網焼き

もちつき会の前に、もちに関する絵本をたくさん読んだ子ども達。絵本の中のもちは、網の上で焦げ目がついたり、ふくらんだり、のびたりしています。

もちつき会の日はもちが焼ける様子を見る機会がなかったため、鏡開きの日に鏡餅として飾っていたもちを焼いてみることにしました。

もちが焼ける香りをかいだり、少しずつふくらんでいく様子を絵本と見比べて興味深そうに眺めていました。

もちつきを通して子ども達がたくさんのことを学べるよう、保育室、給食室、絵本チーム、食育チームなど職員も連携をはかりながら取り組んでいます。

文責:今屋