お知らせ

2022.05.27

Blog

錦ヶ丘の行事は、日常の先にある!

いよいよ今週末は、年長・年中組が参加する わくわく運動会です。

子ども達は、日常の遊びの中で活動に取り組み、運動会当日に向けて期待感を高めています。

入園説明会や重要事項説明の動画でもお伝えしましたが、『錦ヶ丘の行事は日常の延長線上』にあります。

〇『日常の先にある』とはどういうことなのか

〇どうして日常の中での取り組みを大切にしているのか についてお伝えしたいと思います。

以前の行事は…

数年前までは、運動会やお遊戯会(今の”にしきっこフェスタ”)に向けて、職員が準備した種目・演目を、活動の中で繰り返し練習し、本番を迎えていました。

運動会というと、本番での見ごたえある演技を目指して毎日練習に励んだり、競い合うことを重視したりというイメージ、

また、発表会というと、ステージの上で衣装を着て、劇や合奏、ダンスを披露するというイメージをもつ方も多いのではないでしょうか。

わたしも幼い頃、幼稚園で組体操をしたり、衣装を着てオペレッタをしたりした記憶があります。

日によって、「練習楽しみだな!」「今日は練習嫌だなぁ…」「他のことがしたいなぁ」と、それぞれの気持ちがあったことを思い出します。

保護者の皆様も、多くの方はそのような行事を経験していらっしゃるのではないでしょうか。

けれど、今の錦ヶ丘の行事は違います。

どのように変わった??

今の錦ヶ丘の行事を一言で言えば、『子ども一人一人がつくる行事』です。

子ども達が、自分のやりたいこと・挑戦してみたいこと・自信をもってできること・好きなことを、考え、選び、当日まで遊びの中で取り組みます。

そして、行事当日も もちろん大切なのですが、何よりも当日を迎えるまでの過程を大切にしています。

子ども達は一つのことに向かう中で、いろんなことを経験します。

例えば、「この前までは縄跳びで引っかかっていたけれど、練習をしたら一度も引っかからずに跳べるようになった」という姿。

ここに至るまでには、

・遊びの中で繰り返し練習をした

・自分でYouTube等を見て、縄跳びの跳び方のコツを調べた

・上手な友達に教えてもらった

等の、目に見える姿があります。

しかし、その目に見える姿の背景には、

・「どうやったらうまくいくかな?」「もっと高く跳ぶようにしたらいいのかな?」等と、自分自身や友達、身近な大人と一緒に、繰り返し試行錯誤し、考える

・時には、「うまくいかなくて悔しい」「負けて悲しい」と、涙が出るような感情や、「試してみたら上手くいった!」「自分はやっぱり縄跳びが大好きだ!」と、ワクワクするような感情等、様々な心の動きを体験する

・「この前はできなかったけど、できるようになった!」という気持ちで、自分自身を認める

・繰り返し取り組む中で、その都度調整しながら身体をコントロールする

等、目に見えない心の動きや思考の変化が沢山あります。

この目に見えない部分を、錦ヶ丘ではとても大切にしています。

これらの「どうやったらいいかな?」と試行錯誤して考えたり、「友達と一緒に」と協同したりする経験は、これから先の学びに向かう力や、他者と共に協力して物事に向かう力の育ちに繋がるのです。

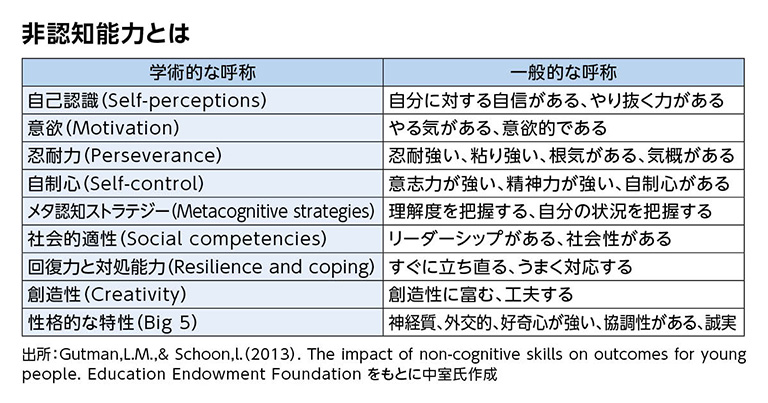

これらの力は、これから先の時代を生きていく一人の人として、とても大切な力です。非認知能力という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

非認知能力とは、テストなどで数値化することが難しい、内面的な力のこと。具体的には「目標を決めて取り組む」「意欲を見せる」「新しい発想をする」「周りの人と円滑なコミュニケーションをとる」といった力で、子どもが人生を豊かにする上でとても大切な能力であると言えます。

画像引用:https://www.lacicu.co.jp/blog/category/management/learning/p1752/

大人が決めたことに取り組む中でも育つものもありますが、『自分で考え、自分で決めたこと』だからこそ、その物事に向かう姿や思いは格別。日常の中の一つ一つの感情や出来事が一人一人にとってより深い経験となることで、そこから育つ力がより太く育っていくことを、子ども達の姿から感じています。

それは、当日だけで育つものではなく、日々の中で取り組むからこそ育っていきます。

そんな子ども達一人一人の姿が集まったのが、『錦ヶ丘の行事』です。

大人の関わり

子ども達の思いを聞くために、サークルタイムや活動の振り返りの時間で、子ども達の思いを引き出していきます。

その中で時には一緒に悩んだり、考えたり… 「どうやったら子ども達の思いを形にできるか」、大人も試行錯誤です。

そして、子ども達の気持ちに向き合いながら、その子の思いをまるっと受け止めつつ、「大丈夫だよ」「ちゃんと見てるよ、安心してね」「がんばったね!」と、認め、励ましながら心を支えていきます。

私達は、子ども達の”サポーター”の役割です。

また、子ども達の姿を近くで見ていく中で、職員間や保護者の方とも情報共有しながら、『この行事で経験してほしいこと』『大事にしたいこと』を都度振り返り、見守っていきます。

行事は一つの通過点!行事をジャンプ台として、大きく飛び跳ねた先にある成長、そして、その先に続く次のジャンプまでの助走で、子ども達はどんどん成長していきます。

日常の中で見せる変化を大切に、一つ一つの行事に丁寧に、大切に取り組んでいきます。

今度の運動会に向けて

自分はどうしたいのか、どうやったらうまくいくのか などなど…

サークルタイムで友達の考えを聞きながら話し合いをしたり、自分で考えたりしながら、実際に遊んでやってみて、振り返りをして…

そんな毎日を過ごしてきた、年長・年中組の子ども達。

先日園庭で行われた通し練習では、周りで活動していた他の学年や、遊びに来ていた保育園の子ども達も見学し、「がんばれー!!」と応援したり、拍手をしたり、手を振ったりする姿が沢山ありました。

「何やってるんだろう?」「楽しそう!!」と興味をもったら、それが新しい活動の始まり!きっと、年少組・くるみ組の子ども達も、身体を動かす遊びを楽しむ姿が出てくると思います。

そして、年長・年中組の子ども達は、運動会が終わっても、日常の遊びの中で今回取り組んだ活動を続け、その中でもっともっと試したり、新しいことに挑戦したりしていくのでしょう。

この先の日常にどう繋がっていくのか楽しみです!

さて、年長・年中の子ども達は、今度の運動会でどんな姿を見せるのでしょうか??

ぜひこれまでの姿や心の動きに思いを巡らせながら、当日は温かい声援と拍手をよろしくお願いいたします!!

※参考・引用:https://www.embot.jp/news/36501

文責:迫田