お知らせ

2025.02.20

Blog

「見立て」の世界を広げよう!(2歳児 年少少クラス)

早いもので今年度も残り2ヶ月を切りました。

年少少組の子どもたちは、どんどん言葉を覚え、「お兄さん」「お姉さん」の自覚を持っているような発言も聞こえてきます。

最近では、どの遊びにおいても、「見立て」遊びに展開していくことが多く、子どもたちの「想像する力」や「表現する力」が成長していることがよくわかります。

今回は、子どもたちの遊びから見る、「見立て」「つもり」の世界について紹介したいと思います。

見立て遊びとは?

積木を耳に当てて電話をする動作をする、玩具(色のついたブロックや、フェルト等)を食べ物に見立てて、ぬいぐるみに食べさせる真似をする等、「見立て遊び」とは、身近にある積木や玩具などを、何か別のものに見立てて遊ぶことを言います。

保護者や保育者等、身近な大人の動作や使っている物や、言葉を再現している姿がよく見られるという特徴があります。

4月当初の積木遊びは、「並べる」「積む」「倒す」ことに楽しさを見出していた子どもたちでしたが、最近では、

「積木を積み→建物や乗り物に」

「積木を耳に当て→電話に」

「積木を注射代わりに→お医者さんごっこ」と、

遊び方は様々ですが、見立て遊びの道具として使うことが増えてきました。

月齢の低い子どもたちは、友だちと一緒に行う見立て遊びが本格化するのはもう少し月齢が高くなってからですが、積木を動かしながら、積木を人に見立てて友だち同士遊ぶ姿がありました。

月齢に合わせて、一人の世界でもじっくりと見立て遊びを深めている姿が見てとれます。

本園で使用している積木は彩色がなく、形がシンプルなので、見立てやすくイメージが膨らみやすいようです。

年少少組の子どもたちは、積木を実験的に組み合わせながら「これ車だよ」「おうちだよ」と、自分のイメージをのせることが多い段階です。

グラグラと不安定なものを作ったり、今にも崩れそうな物を作ったりと、構造物として成立するギリギリを攻めながら遊んでいます。壊れたときにも「修理しよう!」とイメージを作り直し、また新しいものを作っては、別のイメージをのせていき・・・と、繰り返し柔軟に見立てて遊ぶ姿に、子どもの発想力の育ちを感じます。

大人の関わり

「見立て」の力が膨らんできた2歳児の世界では、大人の関わりが良し悪しを左右することがあります。

例えば、子どもが積木で組み立てたものに対して、大人が「それはなに?」と聞かないように気をつけています。

何故なら、子どもが自由に作り上げたものに対し、「何かに見立てなければならない」「何かに見えるようにしないといけない」という気持ちにさせては、子どもの自由な発想は伸びていかないと考えているからです。

同様に、「すごいね」「綺麗だね」「上手だね」という評価を加えてしまうことのないよう、細心の注意を払っています。

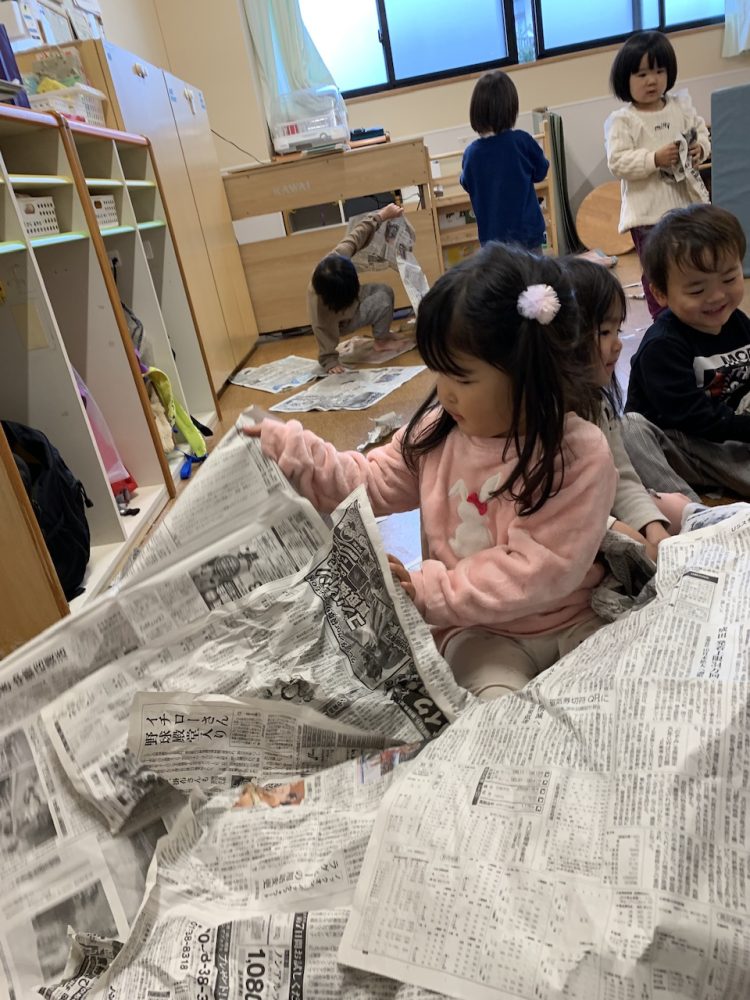

これは積木遊びだけでなく、お絵描き、粘土、新聞紙遊び、ブロック遊びでも同様に気をつけながら、「どうやって作ったのかな」「これの好きなところはどこかな?」等、子どもたちが自由に語り、作ったものや表現したものをさらに好きになれるような関わりを意識しています。ご家庭でもぜひ意識して、声をかけてみてくださいね。

イメージすることや見立てることに慣れないこともよくある姿で、彩色のない積木に対しどうやって遊べばいいのか分からず混乱している子どももいます。そういう場合には、保育者が一緒に遊び、あえて目の前で組み立て、「ほら、お舟を作ったよ」「おうちだよ」とその子に馴染みのある物に見立てて遊び方を見せることもあります。

一緒に遊び、遊び方を知ったり、自由に発想することに慣れてくると、しばらくすると一人で様々な物を作って遊び始めるので、大人はほんの少し背中を押すというイメージです。

戦隊ものの玩具、キャラクターの玩具などが数多く流通している現代。子どもにとっては色鮮やかでワクワクする要素が多いものですが、遊び方が固定されてしまったり、自分で一から作り上げる楽しさを知ることができない、多様に見立てることができないというデメリットもあります。

錦ヶ丘では、積木をはじめ、紙、新聞紙、粘土、水、砂、泥、葉っぱや花など、子どもが触ればどのようにでも形が変わる素材をたくさん使い、子どもたちの見立ての世界を広げる環境作りを意識しています。

ぜひ、ご家庭での遊びや、玩具を選ぶ際の参考にしていただければ嬉しいです。

文責:津田