お知らせ

2025.11.21

Blog

錦ヶ丘で行っているアレルギーの対応

錦ヶ丘では、食物アレルギーを持つお子様もみんなと一緒に給食を食べる方法を考えたマニュアル作っています。

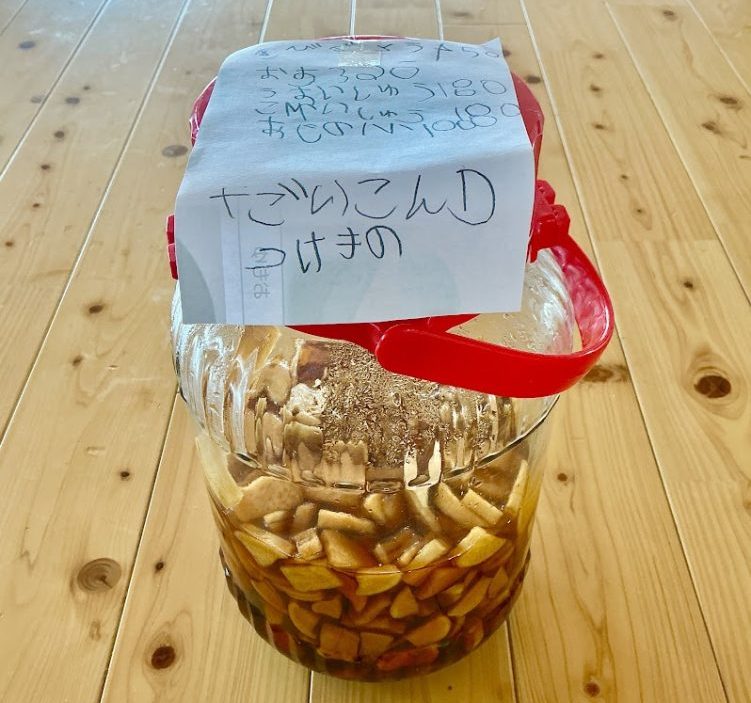

調理においては、卵アレルギーを持つお子様もみんなと同じメニューを食べられるように、豆乳を使ったマヨネーズを手作りしたり、小麦アレルギーを持つお子様のために、小麦の代わりに米粉を使って、みんなと同じ形になるようなお菓子作りをしたりと工夫しています。

食べる場所に関しても、他のこども達と距離を離したり、違う場所で食べたりせずに安全に食べられるような工夫をし、食物アレルギーを持つ子どもも食事が楽しい。みんなと一緒に食べることが楽しいと思えるような環境を整え、安全に配慮する取り組みを行っています。

3歳以上児になるとランチルームで、全員集まって給食を食べます。お腹が空いた順にランチルームに集まります。ランチルームではたくさんのこどもや大人が一緒に食事を行うため、職員間での情報共有が欠かせません。

6月に行った給食アンケートで、「アレルギー対応をどのようにしているのか知りたい」というご意見がありましたので、本園のアレルギー対応について、私たちが取り組んでいる取り組みをご紹介します。

1ヶ月前~

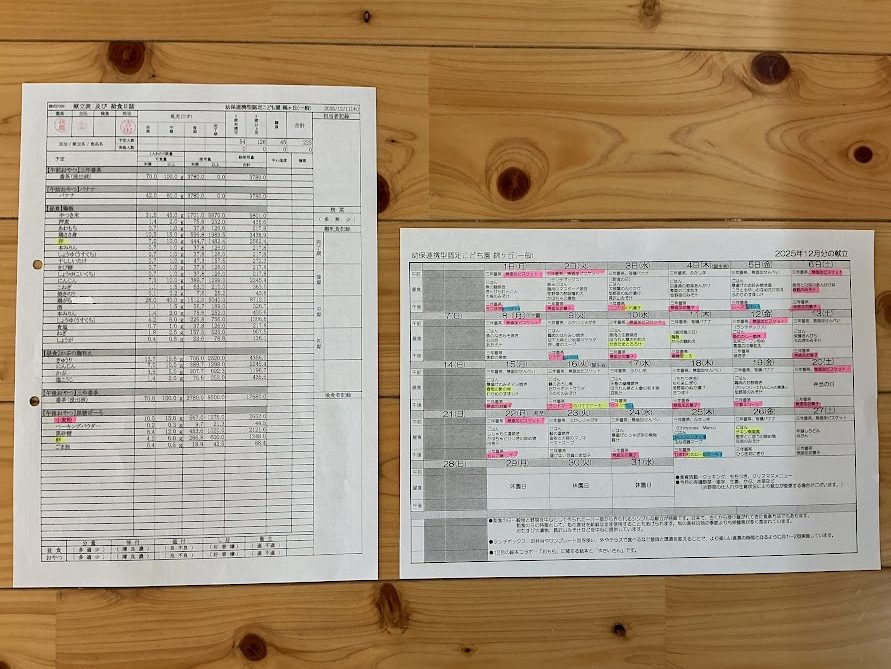

①予定献立表のチェック(栄養士)

予定献立表とは、その日に使う食材の一覧表のことです。

給食室ではこの表を見ながら調理を進めていきます。この表に、アレルゲンのある食材に蛍光ペンでチェックを入れています。卵は黄色、小麦はピンク、青色は乳製品など、色分けして一目でアレルゲンが分かるようにしています。蛍光ペンでチェックした後は、栄養士2人でダブルチェックを行います。

②献立表のライン引き(栄養士)

予定献立表を見ながら、献立表の献立名にも同じ色でラインを引きます。ランチルームやもみじ(職員室)に貼りだす献立表は、全アレルギー児のラインが引いてあるものです。

各クラスに貼りだす献立表には、混乱がないように、そのクラスに在籍している子どものアレルギー品目のみのラインを引くようにしています。転記漏れがないように、ここでもダブルチェックを行います。

③献立確認と除去食品の確認(担任と栄養士)

ラインを引き終えた献立表を見ながら、栄養士と担任で除去がある献立の確認を行います。また、献立に使われている食材についても細かく確認します。(アスパラサラダにマカロニが入っている、つくねに卵が入っている、など)

~前日

④園日誌に記入、確認(給食スタッフと全職員)

全職員が毎朝チェックする園日誌があります。その日誌にアレルギー情報を記載しています。

特にランチルームではたくさんの職員がこどもと関わるため、担任だけでなく全職員で除去の有無を把握しています。

当日

⑤給食室内の打ち合わせ(栄養士、給食スタッフ、園長、主任)

給食室で毎朝行うミーティングで当日のアレルギー確認をし、調理終了後のミーティングでは、翌日のアレルギーの有無や代替食品について確認を行います。

⑥出席ボードの記入と三者確認

保育士は、毎朝その日の登園人数や午後保育利用人数、延長保育利用人数などを出席ボードに書き込みます。

出席ボードにはアレルギー対応が必要なお子様の出欠を書く欄があります。出席ボード記載の際は、担任、給食スタッフ、もみじ組スタッフ(園長、副園長、主任)の三者で書き間違いがないか確認します。

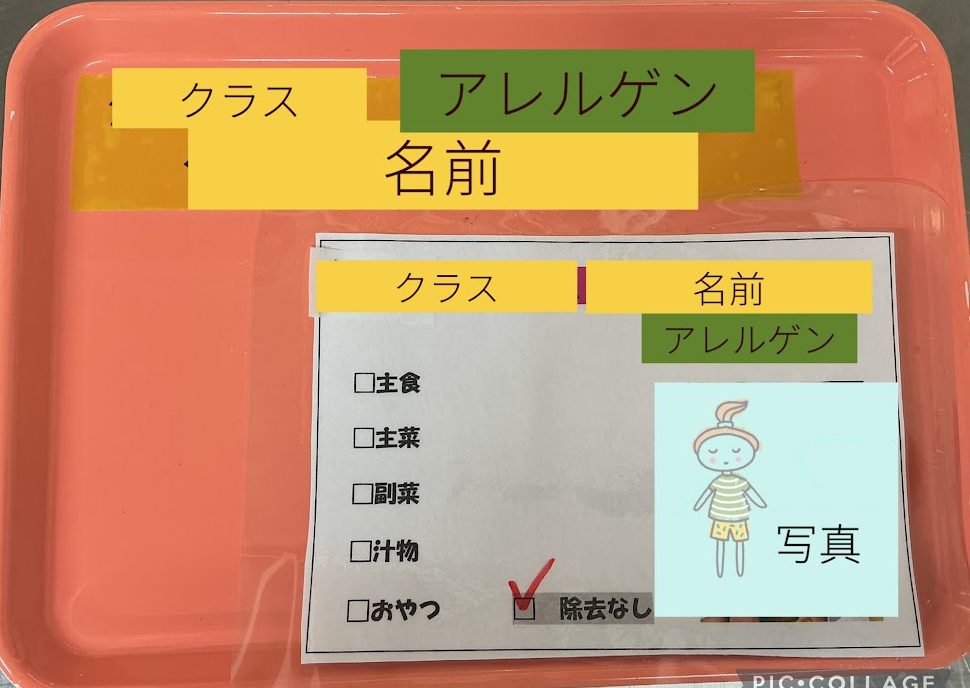

⑦専用のトレイで提供

アレルギー対応が必要なお子様の給食は、個人の専用トレイにのせて提供します。トレイには【クラス、名前、アレルゲン】が貼られており、アレルギーカードも添えます。アレルギーカードには【クラス、名前、アレルゲン、その日の除去の有無】を記入しています。除去がある日は、おかわりも専用のものを準備します。除去が必要なメニューだけでなく、すべてのメニューのおかわりを準備することで誤食を防ぎます。

⑧専用トレイのダブルチェック

給食室内で専用トレイの準備ができたら、2人で一緒に指差しをしながらダブルチェックを行います。

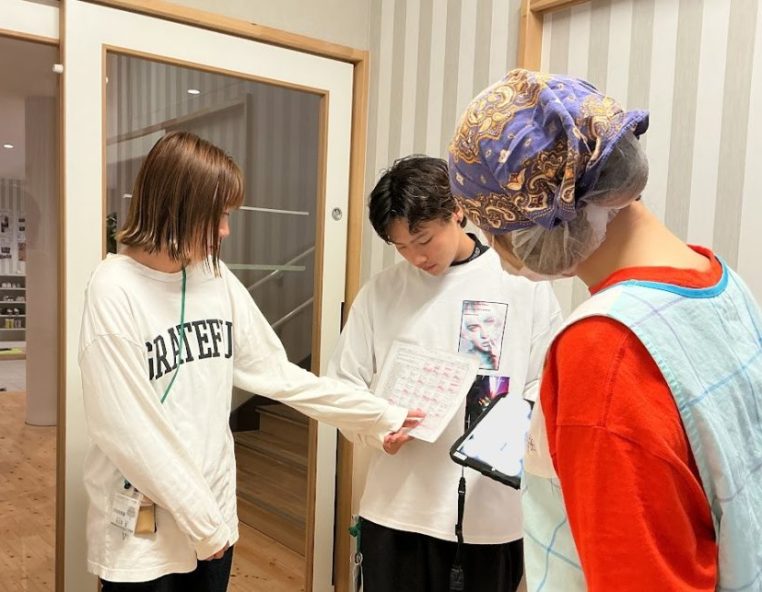

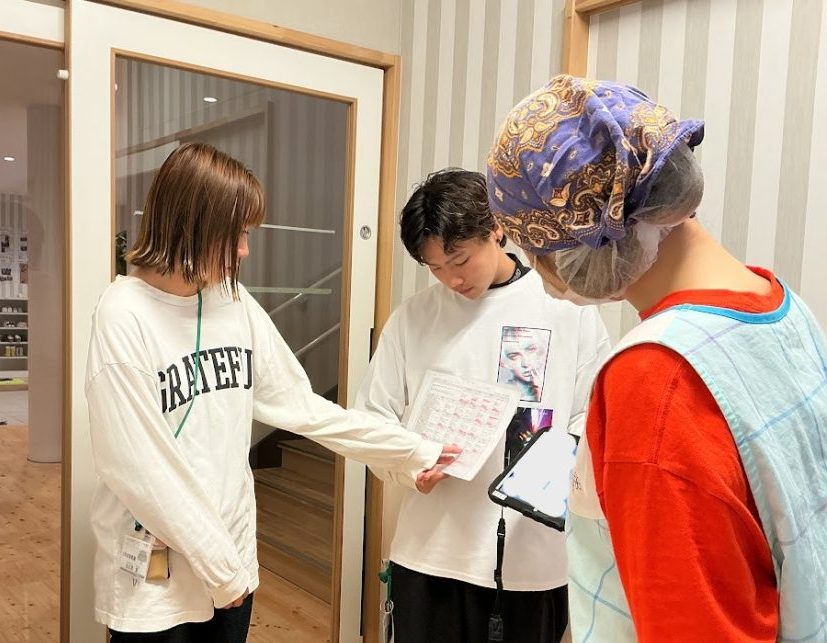

⑨ランチルームでの受け渡し(ランチルームリーダー)

ランチルームには、ランチルームリーダーという職員がおり、アレルギー対応が必要なお子様がランチルームに来たときは、ランチルームリーダーが専用トレイを受け取りに給食室の窓口に来ます。

受け取り時は【一往復半】の確認をしています。

保育士「〇〇さんのトレイをください」

給食室「◯◯さん、今日はスープの卵が除去です。」

保育士「〇〇さん、スープの卵が除去ですね。」

給食室「はい、そうです。スープの卵が除去です。」

アレルギー確認時だけでなく、普段の保育でも意識している確認方法です。

また、ランチルームリーダーは給食室からトレイを受け取ったあと、全体に聞こえるように「〇〇さん、今日はスープの卵が除去です。」と伝えます。その際に他職員が意識していることが【復唱】です。広いランチルームなので、奥まで声が届かないこともあるためです。何人もの職員が復唱することで、ランチルーム全体に情報が行き渡ります。

指定の席

アレルギーを持つお子様の専用の席を決めて、毎日同じ場所で食べるようにしています。錦ヶ丘ではお子様の安全のため、全クラスに見守りカメラがあります。カメラに映る席に座ることで、万が一何か起こった時に、映像で確認ができるようにしています。

災害発生時

災害時アレルギーカード

以前起こった大震災の際、避難所で食べ物を分け合う生活を送った職員がいます。

その際に、社会のアレルギーに対する理解の不足から「こんな時に好き嫌いするなんてわがままだ」と言われたこどもがいたそうです。そのときの子どもの気持ちを思うと、大変心が痛みます。そのようなことを起こさないために、いま注目されているのが【災害ビブス】です。好き嫌いではなく、アレルギーがあるのだと周りに知らせるものです。園では、ビブスの代わりに【災害時アレルギーカード】を準備しています。有事の際はカードを肩掛けにして避難します。錦ヶ丘ではナッツ類の提供は一切していませんが、ナッツアレルギーを持つお子様の災害時アレルギーカードも準備してあります。

マニュアル、情報共有

アレルギーに関する確認事項はマニュアル化し、全職員で共有しています。ダブルチェックやトリプルチェックを重ねることで、ここ数年間錦ヶ丘ではヒューマンエラーが起こっていません。

ヒヤリハット(重大な事故や災害には至らなかったものの、ヒヤッとしたり、ハッとしたりするような、一歩間違えれば事故につながる可能性のある事例のこと)が起こった際の、分析、改善策、その後のフォローアップを欠かさず行っていることもヒューマンエラーを起こしていない理由だと考えています。ヒヤリハットの共有に関しては、こども園だけでなく、姉妹園のこども園錦ヶ丘プラス⁺や児童発達支援事業所まふぃんも含めて、全拠点のものを共有しています。他拠点で起こったことも他人事と捉えずに、自分たちに置き換えて分析を行います。アレルギーは生命に関わる事柄なので、ヒューマンエラーを起こすわけにはいきません。ひとりでは防げないことも、何人もの人が関わり、確認を重ねることで漏れをなくし、ミスを防いでいます。

以上が錦ヶ丘で行っているアレルギー対応です。

また不明な点やお尋ねになりたいことなどございましたら、いつでもお声がけください。

文責:今屋