お知らせ

2025.10.21

Blog

いのちを守る〜安心できるこども園を目指して~

突然ですが、子どもの命に関わる重大事故が起こりやすいのは、どんな場面でしょうか。

食事、寝る、遊ぶ(水遊び)の3つの場面と言われています。

この3つの場面と園内で取り組んでいることについてお伝えしたいと思います。

食事

一人ひとりの子どもの発達を踏まえながら、咀しゃくや嚥下など、手元や口元が見える位置で食事の様子を見守っています。

また、提供する食材の大きさや固さなどが子どもに適しているかを確認したり、食前食後に水分補給を行うことでも誤飲や窒息を防いでいます。

バタバタする食事の時間ですが、急かして食べさせてしまうと誤飲や窒息に繋がるため、大人もゆったりとした気持ちでいる事が大切です。

寝る

うつぶせ寝にはSIDS(乳幼児突然死症候群)や窒息のリスクがあります。

タイマーをかけ、時間ごとにうつぶせになっていないか、呼吸をしているか、変わった様子はないかを確認しています。

また、部屋の環境も大切です。子どもの表情が見える明るさか、室温や湿度は適切かもチェックします。

水遊び

子どもは2.5cmの深さでも溺れると言われています。たらいにためた水、トイレなど、大人にとっては浅いと感じる場所でも、溺れる危険性があります。

また、溺れると言ったらバタバタ暴れながら溺れるイメージがありますが、実際は静かに、ほんの数秒で溺れます。

近くに水がある環境では、目を離さない事が基本ですが、遊びを見守る位置や大人同士で声をかけあうことも大切にしています。

安全点検、ヒヤリハット、研修

「スイスチーズモデル」という言葉を知っていますか?

スイスチーズの内部には多数の穴が開いており、穴の開き方が異なる薄切りのスイスチーズを何枚も重ねると、貫通する可能性が低くなります。

事故の発生をチーズの穴が貫通することに例え、穴の一つをつぶせば、事故にはつながらず、事故を予防することができます。

保育室や戸外の遊具など、子どもの発達に合っているか、危険はないかなど、複数の目や視点で月1回点検しています。

また、ヒヤッとした出来事を職員間で共有し、安全管理に努めています。

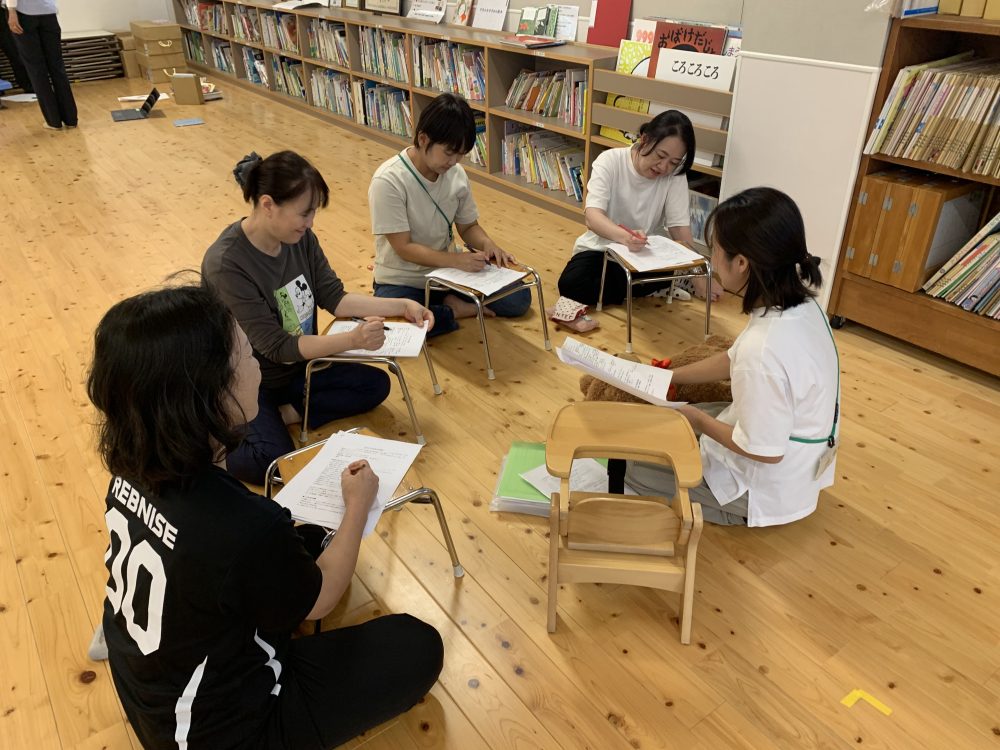

園内の職員を対象に、看護師を中心に企画した救命救急研修を通して、子どもにまつわる事故事例をもとに救命救急研修を行ない、救命措置や事故を防ぐ手立てについても学んでいます。

最後に

7月に日本赤十字社主催の幼児安全法の講習会を受講しました。

幼児安全法とは、子どもを社会全体で育むうえで、大切な自助、互助、共助、公助を踏まえて、子どものいのちを守るために必要な接し方や、事故の予防、手当・看病の方法のこと。

先天性の疾患や病気を除き、乳幼児の死亡原因としてもっとも多いのは、不慮の事故です。

2日間の講習を通して、子どもの成長や発達の過程と照らし合わせながら、起こりやすい事故や怪我、病気、応急処置について、実技も交えながら学びを深める良い機会となりました。

子どもは、時に大人が想像しないような行動をすることもあります。

発達や意欲を育むためには、子ども自身が経験して学ぶことも大切だと考えます。

子どもの発達を理解し、その行動を予測しながら、適切な環境や見守りを行うことで、子どもも保護者の皆さまも私たち保育者も安心して過ごせるよう、これからも努めていきたいと思います。

文責:淵上