お知らせ

2025.11.14

Blog

見えない季節を感じる

園庭に出ると、風の匂いや光の色、虫の声から季節の移ろいを感じます。

園では、「目に見える」自然の変化だけでなく、そうした「目に見えない季節」も子どもたちと共に味わえるよう、「二十四節気」を大切にした保育を行っています。

二十四節気とは

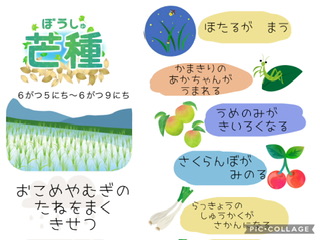

一年を24の時期に分け、季節の変わり目をわかりやすくした日本の暦です。

「立春」「夏至」「霜降」など、それぞれの節気ごとに、その時期見られる風景(目に見える季節)や、昔ながらの家仕事やならわし(目に見えない季節)があります。

季節を感じる工夫

園では、節気ごとのならわし、旬の食べ物、自然の変化などを職員に共有し、保育の中で季節を感じるきっかけとなるようにしています。

玄関先に今の節気にちなんだ旬のものや本を展示し、保護者や子どもたちにも、日々の暮らしの中で季節を感じてもらえるよう工夫しています。

1節季は15日たった2週間と短いため、こうした情報発信が私たちにハッと季節を気づかせてくれることがあります。

錦ヶ丘の暮らし

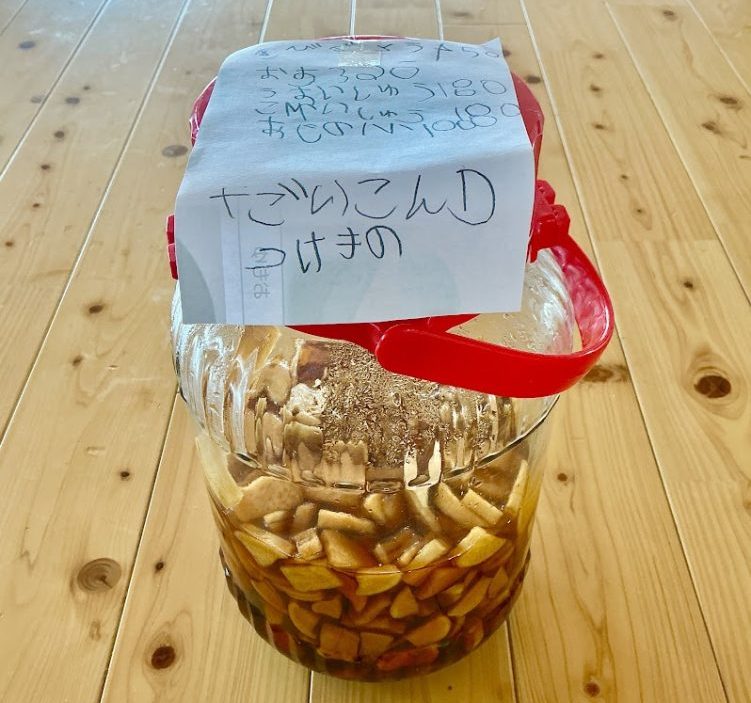

春にはよもぎ摘み、初夏には梅しごと、秋には稲刈りや味噌づくり、冬には鬼火焚きなど、錦ヶ丘では季節の行事や昔ながらの営みを保育に取り入れています。

先日、子どもたちと脱穀をした際、脱穀後の藁がしめ縄作りに使われることを知り、米作りが暮らしと深くつながっていることに気付きました。(昔は敷物、肥料や燃料、わらじなど生活の多くに藁が使われていました。)秋の黄金色が、新年を迎える季節に繋がります。自然と共に生きる工夫を知ることが、物を無駄にせず大切にする心も育つと思います。

本物に触れる大切さ

園では10年近く前から「季節の壁面装飾(保育者が折り紙などで色づいた葉を表現してを飾る)」をやめました。

なぜかと言うと、園庭に出て一枚の木の葉に黄色や赤色、緑色が混じっていることに驚いたり、風が運ぶ金木犀の香りがどこからくるのか探したり、空を見上げたりして季節を自分の体で感じることのほうが、より「季節感」があり、「季節を味わう」ことができるからです。

草花や生き物の本物の色や形、においに触れる中で、その不思議さやおもしろさを見つけたり、季節の変化に気付いたりする感性を大切にしています。

錦ヶ丘でつくる原風景

目に見える季節は、写真でも見ることができます。目に見えない季節は、嗅いだり、触れたり、作ったり、実体験を伴うことでしか感じることができません。

昔からのならわしや生活の工夫が人々の暮らしを支えてきたように、錦ヶ丘での季節を体験する取り組みが、子どもたちの心の中に原風景として残りますように。

いつか子どもたちが園で経験したことを思い出した時、安心感や満ち足りた気持ちとともに、子どもたちの心の支えの一つになることを願っています。

文責:髙山