お知らせ

2020.07.10

Blog

違いを比べて(にじ組)

雨が続き、室内での遊びが中心の毎日ですが、クラスでの子どもたちの遊びを見ていると、サインペンや色鉛筆を使ってお絵かきや塗り絵をしたり、手紙を書いている姿が多くあります。

しかし、その姿には個人差もあり、筆圧や鉛筆の持ち方、使い方にも個人差が見られるのが現状です。

では、それぞれの筆記用具は幼児が使用する際、どのような特性があるのでしょうか。

●マーカー・・・握りやすい太さで筆圧に関係なく書くことができる。

●クレパス・・・材質が柔らかく書きやすいが、筆圧によって線の太さや発色に変化が見られたり、重ねて塗ると色が混ざる面白さがある。

●色鉛筆・鉛筆・・・クレパスより硬い素材、細いので持ちにくい。筆圧によって線の太さが変わる。

●サインペン・・・細いので持ちにくいが、筆圧に関係なく書くことができる。線の調整はできない。

●筆・・・手首を紙に着けて書かない為不安定。腕全体を使用しないと書くことが難しい。

それぞれの特性と幼児の発達を捉え、こども園ではサインペンからクレパスへ、クレパスから色鉛筆(鉛筆)へ、色鉛筆(鉛筆)から筆へという流れで、子ども達の活動を発展させています。

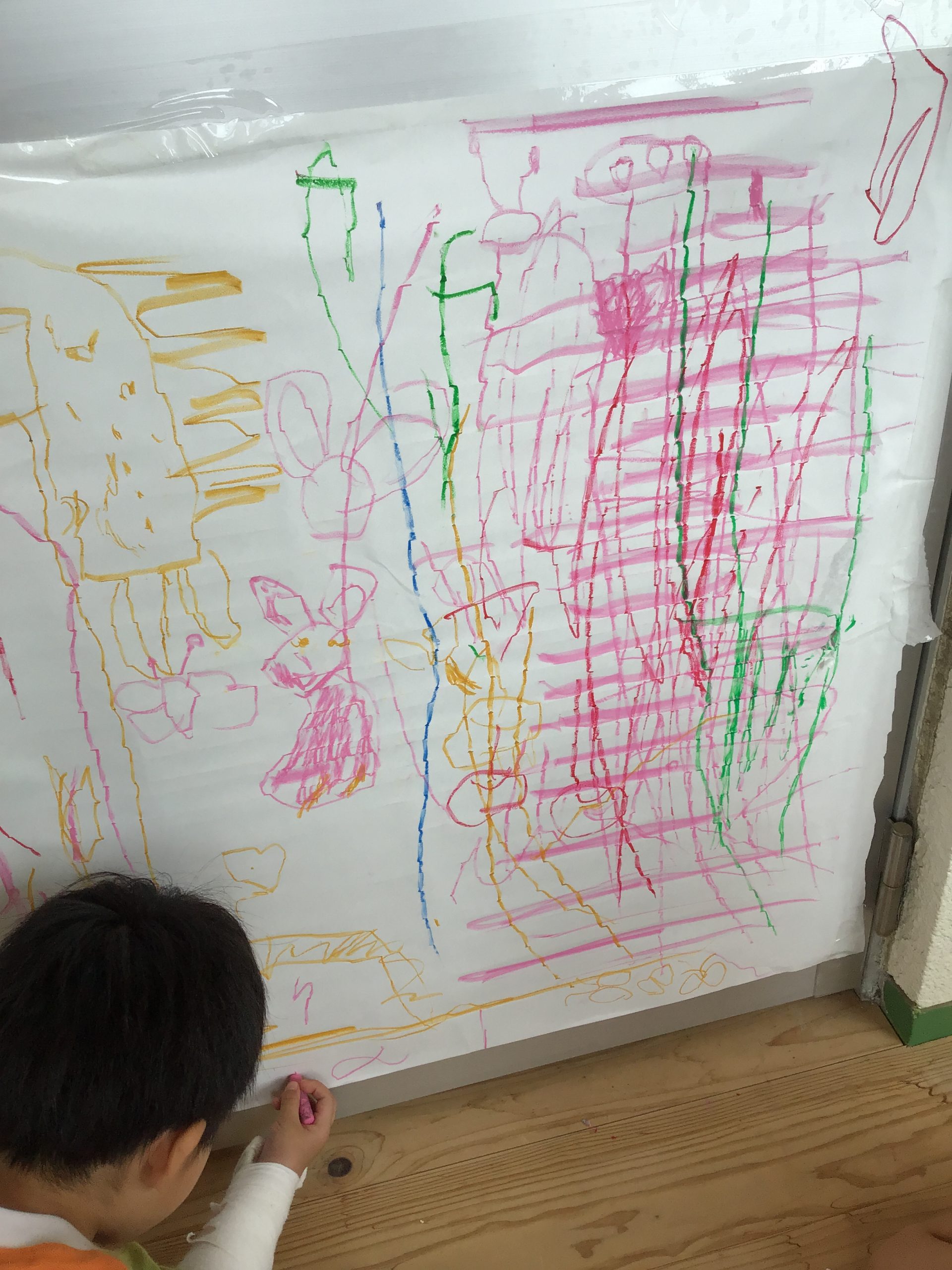

そこで、『鉛筆を使うまでに必要な手首を柔らかく動かすことや筆圧を強化すること』を今の年長組の子ども達に必要なことと考え、普段の活動では手が汚れてしまう事もあってか、あまり好んで使おうとしないクレパスですが、あえてクレパス遊びを取り入れてみました。

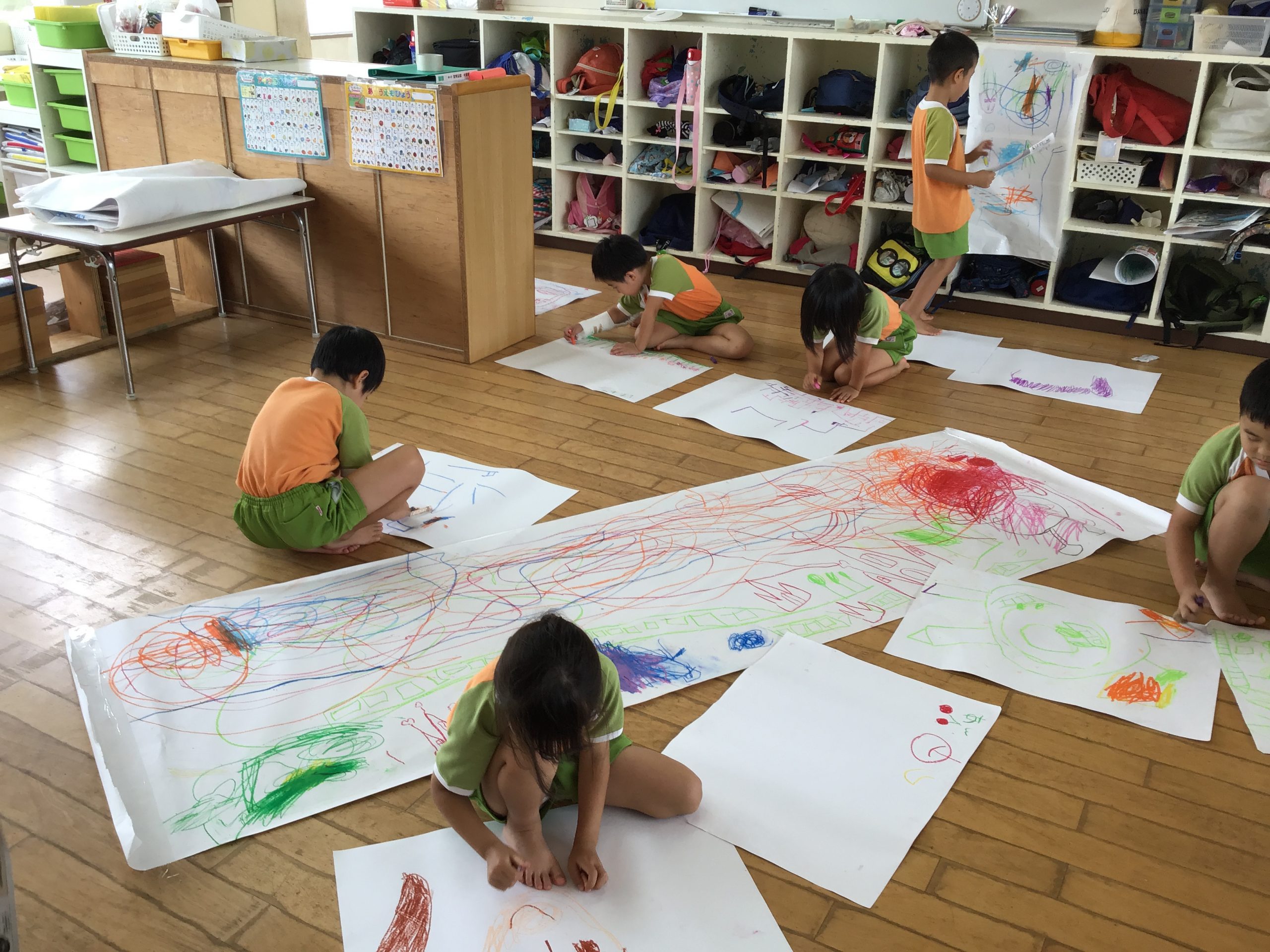

しかし、現在の子ども達の様子から、「クレパスで遊びましょう!」と提案しても、すぐに飽きてしまうことが予想されます。そこで、広幅用紙を保育室とテラスに敷き、クレパスだけを出してお絵かきの様子を観察しました。

保育室内はフローリングなので、比較的スムーズに描くことができるのに対して、テラスは無垢材のためガタガタして板目が浮き出てくることに気づいた子ども達。

すると子ども達の興味は、どこで描いたら面白いかと言う方向へむきました。

早速サークルタイムの中で、描きたい場所を話し合いました。

さすが子ども達、面白いものを見つける天才ですね!!保育室の中は、壁(ざらざらした塗装)、床(フローリング)、ウレタンマットの上、鞄棚、ホワイトボード、テラスでは、床(無垢材)、壁(ボコボコした塗装になっている)、トイレのドアの通気孔などなど、たくさんの面白そうな場所が上がり、実際試してみることに…。まさに10の姿の思考力の芽生えや豊かな感性と表現力に繋がっていきます。

それぞれの場所に広幅用紙を設置し、クレパスで描いていくと、面白い模様が出たり、描き心地が違ったりと感じることができ、一緒に書いている友達に伝えたり、教えあったりする姿がみられました。10の姿の共同性、言葉による伝え合いですね。

クレパスは嫌だな…と言っていた子ども達でしたが、広幅用紙だけではなく、持ち帰ることができるように紙を準備すると思い思いの場所へ行きお絵かきをし、クレパスの面白さを感じ、思い切りお絵かきをする子ども達の姿がありました。

クレパスの魅力を存分に感じることができた活動となりました。

大きな紙に全身を使って好きな絵を描いたり、好きな色を塗ったりすることで手首の動きがしなやかになり、筆圧の調整もできるようになっていきます。絵を描くことが、字をしなやかに書くための土台作りになります。

どんな遊びの中にも、就学に向けての体づくりの基礎や幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿に繋がっていく大事なプロセスです。

マーカーからクレパスへ、クレパスから色鉛筆へ展開していくことで、鉛筆で字を書くための基礎作りを園でも取り組んでいきたいと思います。

文責:田中