お知らせ

2021.09.29

Blog

ビオトープから学ぶ①(5歳児年長組 にじ組)

このままではいけない

錦ヶ丘が大切にしているのはら園。その中でもビオトープは体験から生死を学ぶことのできる、かけがえのない場所です。

そのビオトープに数年前からザリガニが繁殖しています。

ザリガニは食用としてアメリカから輸入されましたが、雑食で繁殖力が強くビオトープにいるめだか・えび・やご(トンボの赤ちゃん)も食べてしまいます。

ザリガニの姿を見る頃からオニヤンマの羽化やホタルが見られなくなりました。

一概にザリガニが原因と断言はできませんが、このままではビオトープはザリガニの池になります。

いつかまたオニヤンマの羽化やホタルが見れないだろうか…。

命を学ばせてくれるビオトープの生態系を守るために!と、年長組とのザリガニ捕獲作戦が始まりました。

ビオトープってどんなところ?

保育者:「ビオトープにはどんな生き物がいるかな?」

子ども:「ザリガニがいる」

子ども:「メダカが住んでいる!」「エビも捕まえたことあるよ!」

様々な声が聞かれましたが一番に出てきたのは”ザリガニ”…。本当はビオトープにいるはずがない”ザリガニ”ですが、姿・形からして、子ども達に強烈なインパクトを与えているようです。

そこで子どもたちに分かりやすいよう、ビオトープの弱肉強食の状況が分かる図を描きました。

この図からザリガニがビオトープの他の生き物をすべて食べてしまうかもしれないということを初めて知った子ども達。

あらゆる活動の場面で命の大切さ、一人ひとりがありのままで良いということを伝えている年長児。ここで改めてメダカやエビ(ビオトープに住んでいた生き物)も、ザリガニ(外来種)もどちらも命があるということに気付きます。命ということはどちらも大切です。

どうすれば双方の命が守れる?

ビオトープにいる生き物を傷つけず、生態系を壊さずにザリガニを捕獲できるか…。

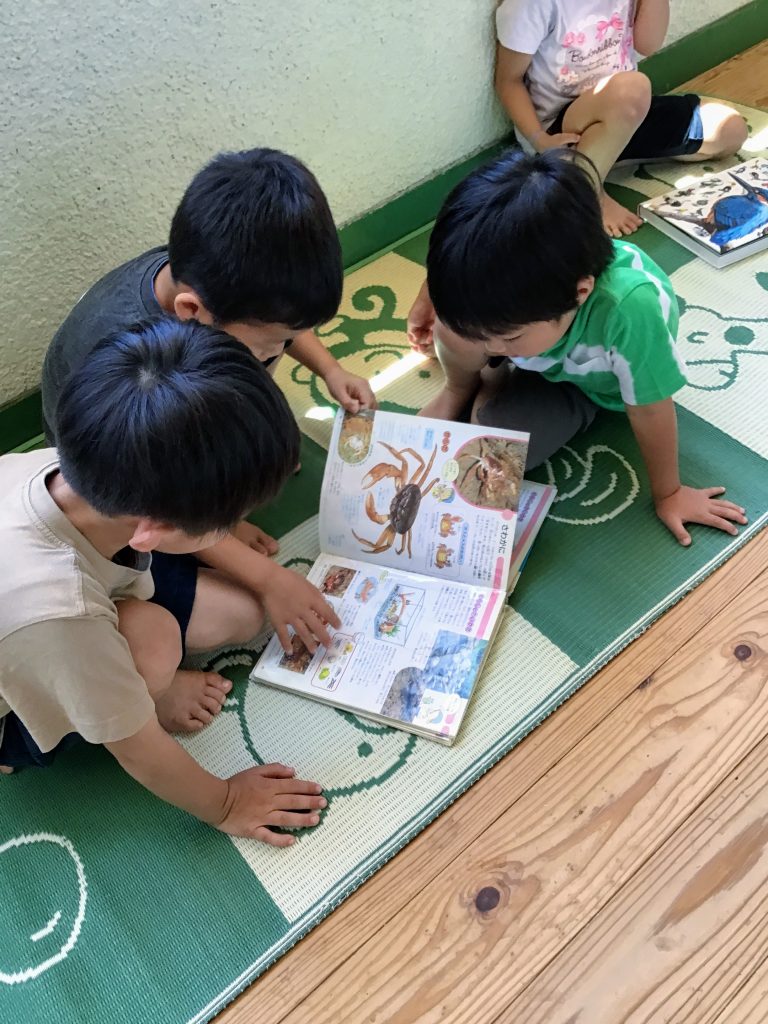

保育者が先手を打ち、「こういう方法があるよ」ということは簡単ですが、ここはグッと我慢。図鑑を見やすい場所に置いたり、ザリガニトラップを環境の中に用意したりと、子どもたちが「これがいい!」と、あたかもひらめいたような環境を用意します。

そして図鑑に載っていた方法を見つけ出しました。

「釣りがいいって書いてある!」

「何でも食べるから何でも餌になるんだ」

何人かの子どもたちがイメージする形を絵に描きます。

しかし、描きながら海釣りを経験した子どもがぽつり。

「釣りってずーっと待っておかないと釣れないんだよ。遊ぶ時間が無くなるよね。」

そこから次の手を考えようと話が広がります。

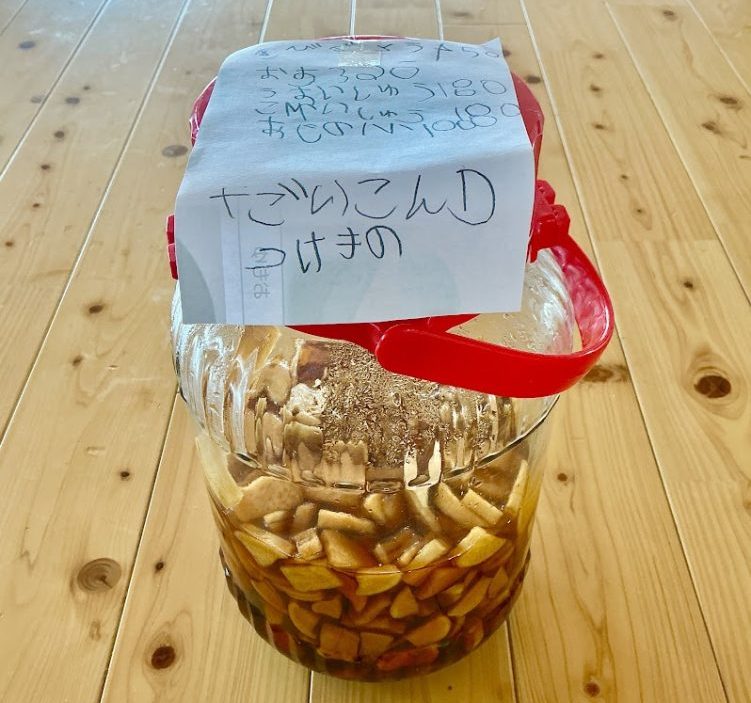

そしてテラスに置いているザリガニトラップにようやく目が付きました。

「これを作ったらいいんじゃない?」と目を輝かせます。

保育者が用意した環境から子どもが発見し、ひらめいた瞬間。これだといわんばかりの得意げな表情で周囲の友達に知らせていました。

子ども主体の保育。

私たち保育者は環境の一部です。子どもたちの日常からヒットしている話題や遊びをよく見守り、キャッチし、様々なスパイスを散らばせておく。簡単なようでとっても難しい私たちの役割ですが、体験から学ぶ子どもたちにとってはその一瞬一瞬がとても大切です。

教え込むことは簡単ですが、自ら学ぶためには大人の努力も必要です。そしてその学びが広がる場面を見ることが、何よりも保育者の喜びです。

さて、ザリガニ捕獲の活動はまだまだ続きます。

次回はトラップ作りと捕獲についてお伝えします!お楽しみに。

文責:水之浦