お知らせ

2023.08.08

Blog

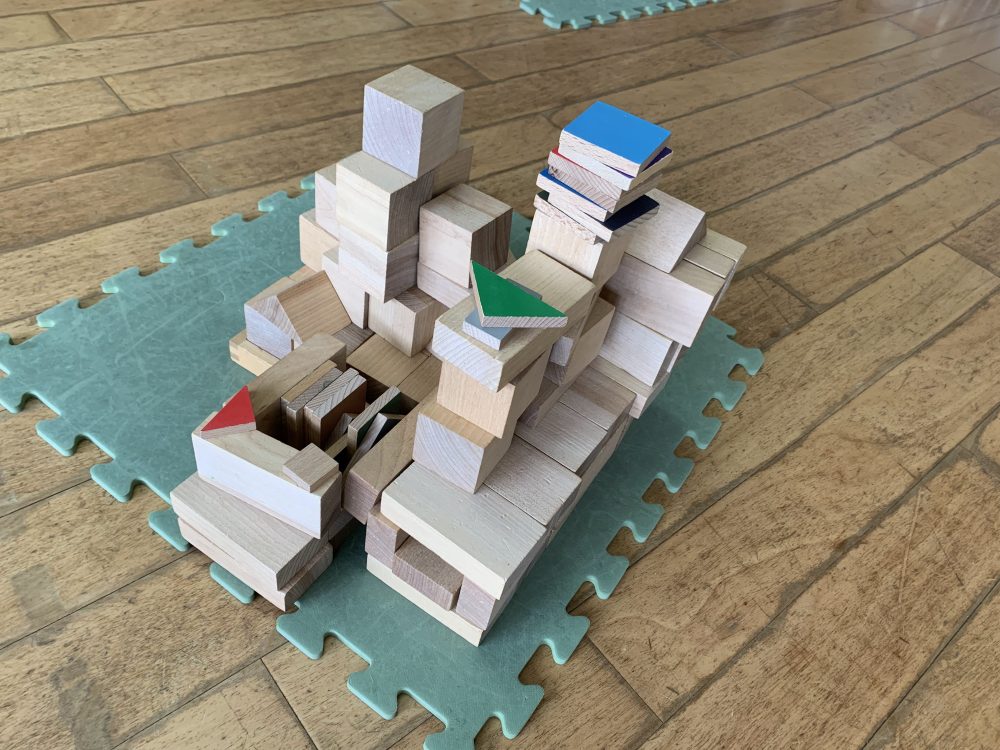

魅力いっぱいの積木(童具活動)

8月に入り子どもたちは蝉の鳴き声に気付き、そっと耳を澄ませています。

7月は童具の担当として、年中組とくるみ組で童具「積木」の活動を行いました。

今回はその様子をお伝えしたいと思います。

積木を大切に使ってほしい

今回はまず、どちらの学年の子どもたちにも、「立方体」の積木を一つずつ手渡し、

積木の面・線・点を触ったり、頬や頭に当ててみたり、匂いを嗅いだりする時間を設けました。

また、私自身も積木を丁寧に扱うことを心がけ、子どもたちに渡すようにしました。

なぜこの時間を作ろうと思ったのかは、この積木を作った和久洋三さんが著書の中で、

「『危なくない』ということは、おもちゃの大切な側面だけれど、与えられ方と関係してきます。

木の積木は、確かに角がとんがっていていますが、どういうことをしたら危ないかということも、

幼いときから、時にはケガ(命に繋がらないケガ)をしながら身につけていくことだと思います」

という言葉を読んだからです。

子どもたちに積木を大切に使ってほしいと思うからこそ、まずは自分自身が大切に扱うことを心掛けました。

その思いが伝わったからか、今回の活動で積木を投げたり、「大切に使おう」と個別に言葉かけせずとも遊ぶことができていました。

積み上げる(4歳児 年中組)

年中組の子どもたちは1人ずつマットの上で、自分の思い思いの作品を作りました。

これまでの経験もあり、個性あふれた素敵な作品を約30分程集中して作っていました。時々、何をイメージして作っているのか聞くと

「家」

「病院」

「階段付きのお城」

という言葉が返ってきました。

「病院」と答えた子どもは後々わかったことですが、もうすぐお母さんに赤ちゃんが産まれるということで、産婦人科院をイメージしていたそうです。

和久さんは

「積木は子どものイメージに合わせて、なんにでもなってくれなくては困ります。だから基本的には積木は白木である必要があります。」

と言っています。和久さんの想いが子どもたちに自然に伝わっているなと思いました。

積木で自由に遊ぶ(2歳児 くるみ組)

くるみ組の子どもたちは

同じ形の積木を並べて枠を作ったり、高く積み上げたりする姿が見られました。自分の身長よりも高く積み上げようとする様子も見られました。積木を重ねていく眼差しは真剣!

積んだものは

バランスが悪いと倒れるとか

積むときにどうしたらよく積めるか

積んだり、並べたりしたときにどういう世界があらわれるか

そういう基本的な科学を知っていくためには、積木が1番適しているそうです。

年中組では最後に友達の作品の好きなところ、いいなと思うところを聞きました。

私が驚いたのは1人ひとり好きなところが違ったところです。

それぞれの思いを伝えることができる子どもたちに「素晴らしい!」と思いました。

次回の活動は?

今回の活動で

年中組の子ども達は積木を大切に使いながらどんな物を作りたいかイメージして積木遊びができるということがわかりました。

8月は1人ひとり作った作品を積木で繋げて1つの街を作ってみたいと思います。

またくるみ組では積木を大切に使おうとする姿が見られ始め、積木を積んだり、繋げたりすることができました。

8月は引き続き、積木を大切に使うことを伝え、積木を積み上げていく楽しさを感じてほしいと思っています。

次回もどんな子ども達の感性や表現力が見られるか楽しみです。

参考文献:和久洋三著 「遊びの創造共育法 積木遊びと造形」

文責:森