お知らせ

2023.10.11

Blog

ワクワク☆フェスタに向けて(3歳児 年少)

10月になり、いよいよフェスタまであと数日。

「フェスタでは、どのような子どもの姿を見ることができるのだろう?」「〇〇遊びって聞いた事があるけどどんな遊びなのかな…」など、楽しみにして下さっている方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

年少(3歳児)は、エンジンでっかく!やりたいことをみつけようという学年目標から、粘土・積み木・ままごとなど…これまで様々な素材で遊んできました。

子ども一人ひとりが、好きな遊びを見つけ、じっくり遊ぶ事のできるよう年少職員で話し合いながら、日々の保育に奮闘しています。

今回は、フェスタに向けて年少さんがどの様な遊びをしているのかについて、これまでの遊びの展開についてお伝えしたいと思います。

粘土遊び

油粘土は、匂いやベタベタから、触ることに抵抗を感じる子どももいました。

そのため、小麦粉遊びを通して、サラサラ・ポロポロ・ベタベタ・モチモチの様々な感触の経験を重ねてきました。

「触れない」が「触ってみたい!」「面白そう!」と思えるよう、段階を踏むことで、少しずつ粘土でも遊んでみようとする姿が引き出されてきました。

粘土で遊ぶようになってからは、粘土10個を使って、遊んでいました。

より大勢で一緒に遊ぶために、粘土を20個増やし、カップやストロー・段ボールも使ってい苦手な子どもも間接的に触れるな環境を準備しました。

ストローを粘土の玉に刺し、キャンディに見立てたり、カップを包丁にして、粘土を切り分けたりなど、様々な見立て遊びに繋がっていきました。

最近は、十五夜の絵本を読んだことから、団子づくりが盛んになっています。

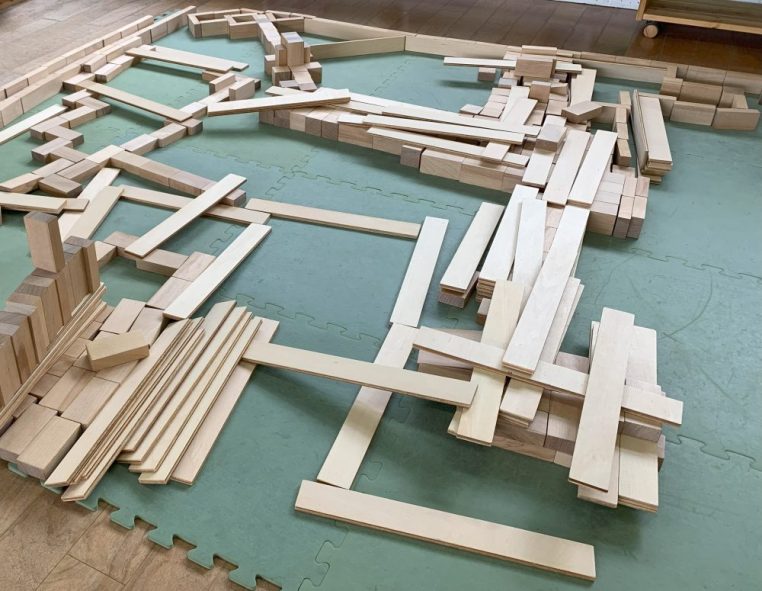

積み木遊び(道づくり)

積み木遊びでは、積むことの楽しさや、イメージを形にすることの楽しさを感じられるような経験を積み重ねてきました。

現在の積み木遊びでは、少しずつ友達と並んで作ったり一緒に作ったりすることで、友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じられるようにしたいという思いがあります。

一人遊びが多い子どもが、友達と一緒に関わって作りたくなるような物ってなんだろう…?

これまでの積木遊びで街づくりをした際に、友だちとの関わりを引き出す手段として、建物同士を繋げる活動をしてきました。

その経験から、個人で作った物同士を繋げる過程で友だちとの関わりを引き出すことができるのはないかと気づき、保育活動に道づくりを取り入れてみました。

いざ道づくりをしてみると、どんどん進めていく子ども、現時点で積むこと・並べることを楽しむ子どもなど、経験や月齢差の違いから、遊び方も様々でした。

2週間続けて道づくりをして、子ども同士の関りや、積み木の使い方(高さを出す、長く繋げるなど)が変わってきています。

フェスタでは、童具の作品を展示します。

継続した経験によって、子どもの道づくりがどのように広がってきたのか、感じていただけると嬉しいです。

ままごと

キッチンや冷蔵庫、椅子など、日常の中にあるものを使うことで、より本物に近い遊び方ができるようにしました。

始めは、既製品の食べ物やお皿等のままごと道具を使っていましたが、徐々に減らしていきました。

廃材やどんぐり・松ぼっくり等の身近にあるものを使うことで、より想像力を引き出せるようにしています。

他にも、ソファーを持ってきて、図書館のように座って絵本を読んだり、新聞を入れたビニールプールをお風呂に見立てたり・・・

環境の工夫しだいで遊びが広がることを感じています。

絵の具

お絵描きやクレヨンで自分の好きな物を表現する遊びの経験から、絵の具遊びに発展していきました。

粘土同様、まずはメラミンスポンジを使って間接的に絵の具に触れて遊び事ができるようにしました。

物を介して遊ぶ経験を積み、いよいよ指先や手を使って遊んでみます。

絵の具の感触が苦手な子どもは、大人と一緒に友だちが絵の具遊びをしている様子を見ることから始めました。

見ているうちに、「面白そうだな」「やってみようかな…」という表情がでてきました。

子どもがやってみたいと思えたタイミングで大人と一緒に触ってみたり、まずは指先で触ってみたりと、少しずつステップアップしていきます。

様々な過程を経て、子どもの絵の具って楽しい!を引き出していきました。

1週目は、自由に紙に描きました。

2週目は、段ボールを使って遊び、その中で「これ〇〇みたい!」「色が変わった!」など気付きがたくさんありました。

3週目以降は…秘密です。

ぜひ、展示をご覧ください!

様々な子どもの表現を通じて、子どもの試行錯誤の中から成長を感じて頂きたいと願っています。

当日をお楽しみに♪

文責:池田