お知らせ

2023.12.13

Blog

今、私たちが大切にしている関わり(2歳児:年少少)

あっという間に12月を迎え、今年も残り1ヶ月です。

保育者にとって、1月から3月は1年間過ごしてきた子ども達の育ちを捉えるとても大切で、節目となる時期です。

そんな大切な時期を迎えている今、子ども達と毎日を過ごす中で保育者が大切にしている関わりを発達段階と照らし合せながら紹介します。

言葉で伝えたい!

3歳という月齢を迎えた子ども達は、一般的な発達として、言葉の基礎が培われ、相手の話している言葉を理解して行動したり、自分の思いを3語文ほどで伝えるようになるといわれています。

言葉の発達は個人差が見られるものですが、伝えられなくても理解することができ、理解したことを行動で示すことができるようになります。

今の年少少の子ども達も、保育者から名前を呼ばれると「はい」と手を挙げて返事をすることができるようになり、友達が名前を呼ばれている間は待つ姿も見られるようになりました。

聞く・理解するという経験を重ねる中で、自分の気持ちを伝えたいという願いを抱くようになり、「あのね、〇〇ね。」と、保育者に自ら話しかけ、聞いて欲しいと主張する姿が増えてきました。

そこで年少少組では”サークルタイム”という時間を設け、伝える、聞くという時間がスタートさせました。

”サークルタイム”とは、子どもと大人が対等に会話をする場です。

この時間は聞くこと、自分の思いを伝えることの原点になります。

0歳からこの経験を積み重ね、4・5歳児になると自分のイメージすることを自信をもって伝えたり、提案したりする場が増えてきます。運動会やフェスタなど大きな行事はこのサークルタイムの賜物です。

「こんな場面で、ちょっと困ったんだけど、どう思う?」

「何かいい方法あるかな?」

「ゲームのルールはこれでいい?」

など、保育者も子どもの輪の中に入り、日常生活の中での困りごとや出来事を相談することもあります。

3歳児の子ども達のサークルタイムの目的は

”自分の思いを伝えること”

です。保育者は子ども達の答えやすい質問(例:今日は誰と来たか教えて?・今日食べた朝ごはんは何?)をします。

伝えることばかりでなく、子ども達がお互いの話を聞くことや自分の話が「伝わった!」と充実した気持ちを感じる事も大切にしています。

自分で着替えてみよう!

給食の後やオムツ交換が終わった後など、自分で衣服の着脱をしています。

3歳ごろになると自分の所持品が分かり、生活するために最低限な身の回りの準備をすることができます。

基本的生活習慣を身につけ始める大切な時期。身の回りのものに興味を持ち、「自分で!」という気持ちが育まれます。

自分でやりたいけれどうまくいかない・・・。と葛藤する時期でもあります。

そんな時は保育者が少し手伝いをすることで、また意欲を持ってチャレンジすることができます。

”大人になんでもしてもらう”、”大人がしてあげる”時期から、”自分でしようとする”自立へと向かう大切な時期です。

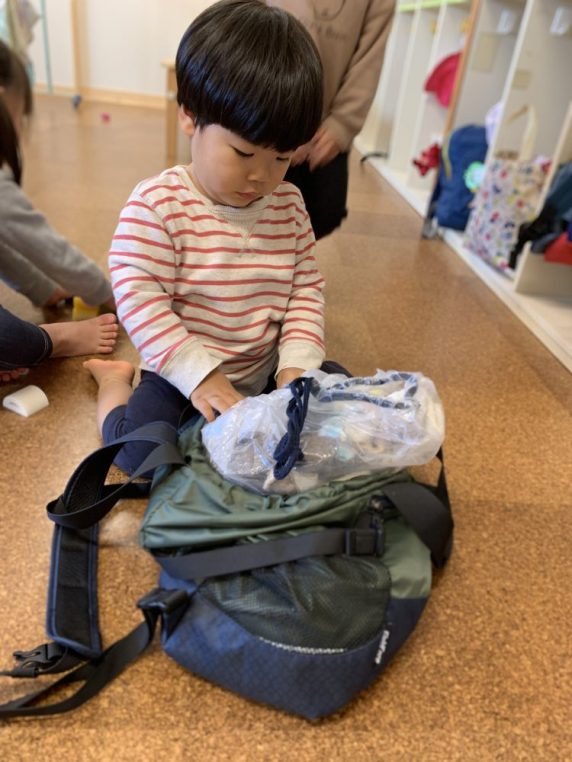

荷物の準備ができるよ!

帰る前の準備を今までは保育者がしていましたが、今は子ども達が自分でできるようになりました。

使っていた枕を片付ける、タオルを片付ける、物を整える。

自分のものを自分で片付けることで、「できた!」と達成感に満ち溢れています。

片付けができるのも、物の名前が分かっている、自分のものはこれだという意識があるからこそです。

おとながすれば早く終わることも多いですが、今の時期こそ、大人がぐっと我慢して見守り、待つ姿勢が大切です。

ここで3つおすすめの関わりを紹介します。

①ダメなものはダメ

一緒に決めたルール(例:今日はおやつ買わないよ、カバンは自分で持ってね)は子どもが泣いても喚いても大人が行動を変えてはいけません。

泣いて泣いて思いが通ると、子どもはまたその方法で思いを通そうとします。大人の強い気持ちが大切です。

②△△にする?〇〇にする?

大人が「こうして!」とお願いするよりも、選択肢を与えるとスムーズに行動できることがあります。(例:トイレに行きたくない!と言っている時、右のトイレにする?左のトイレにする?等)

③できていることを認め、励まし、応援する

「頑張って最後までできたね」

「自分でやろうと思った気持ちが嬉しいよ」

「見てるよ、大丈夫だよ」

「いいよその調子!」

励ましてもらったり、褒めてもらったりすると大人も嬉しいように、子ども達の意欲が引き出せるような言葉が子ども達の行動を引き出すきっかけになるかもしれません。

子どもはどんどん成長しています。

”大人がしてあげる”から”大人と一緒にする”

”一緒にする”から”見守ってもらうと出来る”

子どもが一歩を踏み出そうとしている今、少し関わり方を変えてみませんか?

今、目の前の子どもが答えを教えてくれます

私たち保育者は20人いれば、20通りの関わりをします。

心と体の発達に合わせて関わることがとても大切なのです。

今お子様はどんな関わりを求めていますか?

どんなことに興味を持っていますか?

ご家庭と園が連携を図りながら心と体の自立に向けて、発達段階に寄り添った無理のない生活をしながら、お子様の成長を一緒に喜び、励ましていきましょう。

文責:水之浦