お知らせ

2024.02.08

Blog

どうなってるの?どうやったらできる? 〜科学する心〜 5歳児(年長組)

今年度も残り2ヶ月を切りました。寂しさを感じつつも、残りの日々を大切に過ごしていきたいと思います。

日々の保育で、私たちが大切にしていることは、子どもの主体的で、対話的な活動です。子ども達の身の回りには、魅力的なこと、不思議なこと、やってみたいことがいっぱい‼

毎日が、ワクワク、ドキドキすることの連続です。

今回は、そのような子どもの姿を、私が本年度取り組んでいる、「科学する心」を通して、ご紹介いたします。

さて、皆さんは、「科学する心」という言葉を聞いて、どのようなことをイメージしますか?

私は、初めて、昨年の6月にこの言葉を知り、「こども園と理科?」と不思議な感じを受けました。

そこで早速、ソニー教育財団のホームページ こちら にアクセスしました。

科学する心とは

- すごい!ふしぎ!と身の回りの出来事に驚き、感動し、想像する心

- 自然に親しみ、自然の不思議さや美しさに驚き、感動する心

- 動植物に親しみ、様々な命の大切さに気付き、命と共生し、人や自然を大切にする心

- 暮らしの中で人、もの、出来事と意欲的にかかわり、ものを大切にする心、感謝する心や思いやりの心

- 遊び、学び、共に生きる喜びを味わう心

- 好奇心や考える心、その心の動きから生まれる創造性や分かった時の喜びを味わう心

- 自分の思いや考えを表現し、考え・つくり出していく楽しさの体験や、やり遂げる心

これを読んで、私は、「こども園の日常の保育で実践していることだ!」と思いました。

『すごい!ふしぎ!』と身の回りの出来事に驚き、感動し、想像する心』を園の保育を通して見た、事例を一つご紹介します。

まつぼっくりの大発見‼️

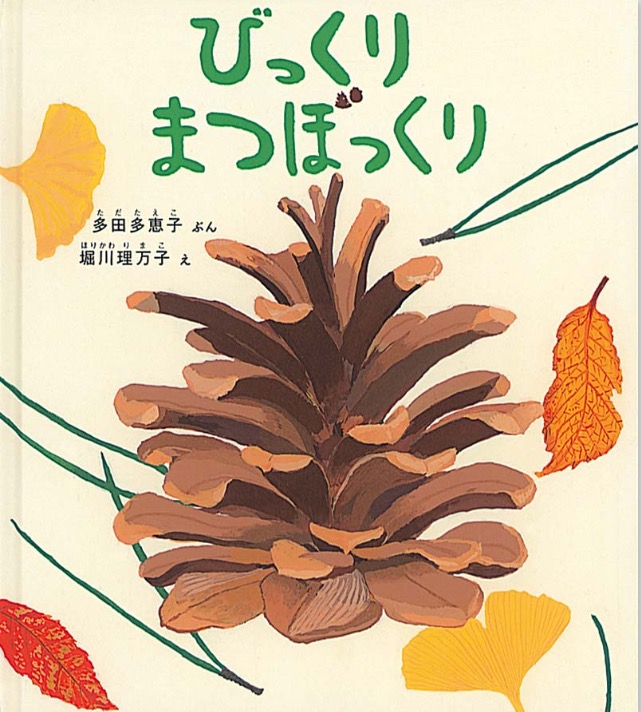

昨年秋に、のはら園で秋探しやまつぼっくり、どんぐりなどの自然物を使って製作遊びをしていた子どもたちが、錦ヶ丘プラスの絵本館へ出かけた際に、1冊の絵本と出会いました。

絵本のタイトルは、「びっくりまつぼっくり」

引用:https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=1281#modal-content

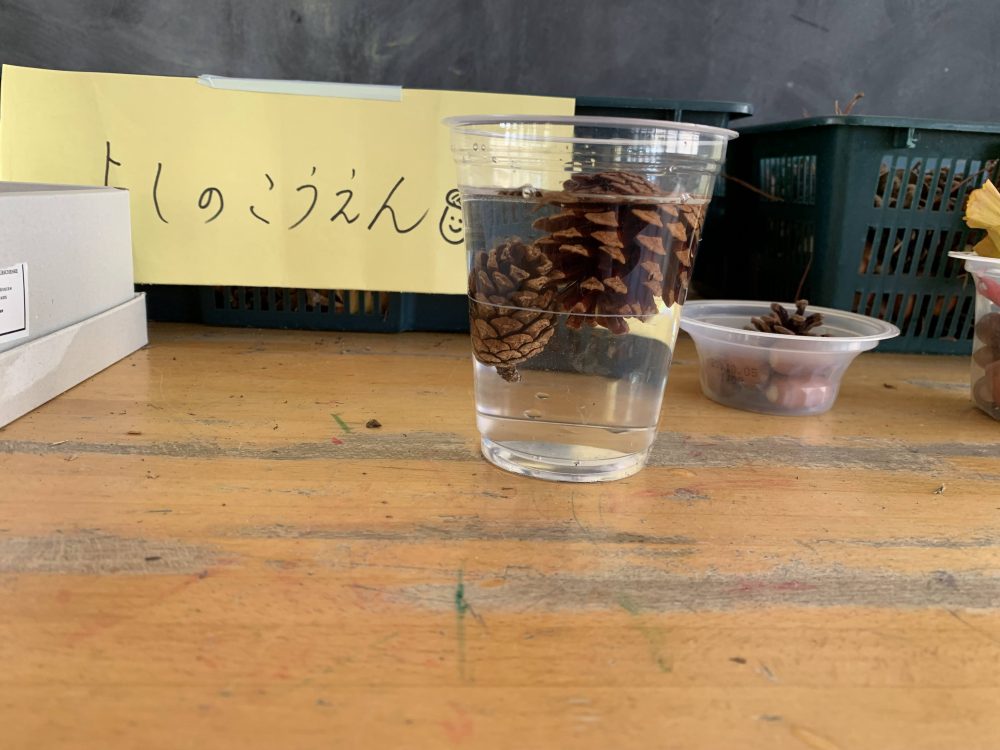

絵本の中では、まつぼっくりを瓶に入れ、水を入れると「まつぼっくりがしょんぼりまつぼっくりになる」と、書いてありました。「本当かな?」と興味を持った子どもたちと、早速、実際に試して見ました。

絵本には、1時間ほどでまつぼっくりが萎むと書いてありましたが、なんと、15分ほどで萎んだのです‼️

この結果に子どもたちは、「すご〜い‼️」と大喜び。目の前で、絵本と同じ現象が起きたのです。

理由はわからなくても、不思議な現象に興味を持ち、「どうして?」「どうなっているの?」探究心が広がるきっかけになりました。

このように、子ども達は、身近な環境を通して、「どうなっているの?」「どうやったらできるの?」と好奇心や探究心を持ちます。

保育者は、そのような子ども達の呟きや発見を見逃さず、保育に取り入れるようにすることで、子ども達の好奇心や探求心をさらに高めていきます。

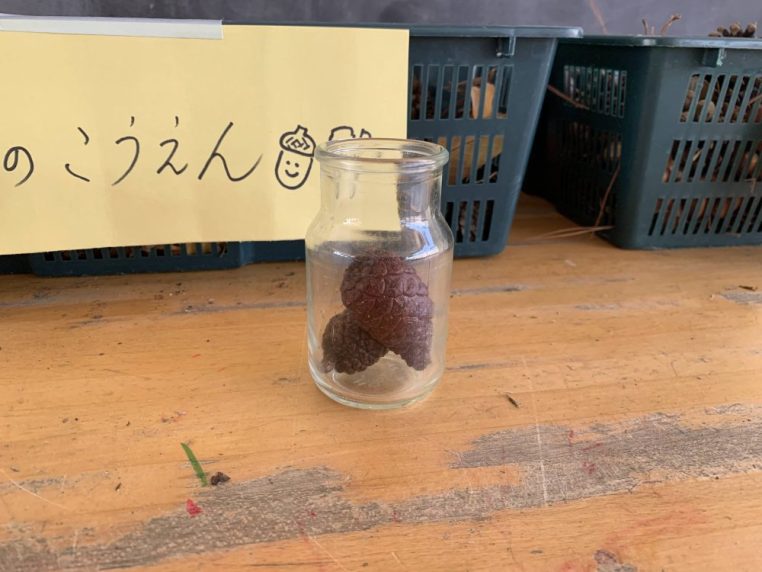

さて、実験はこれで終わりではなく、今度は、瓶の水を抜いて、まつぼっくりが本当に元に戻るのか試してみました。

今度も、すぐに元に戻ると思っていた子ども達ですが・・・。一週間近く経っても元に戻らず、「もう戻らないんじゃないか」と諦めかけていた頃、やっと少し開いてきました。

少し開いてくるまでの間も、登園した時や保育中や帰る前と、一日に何回も観察し続けた子どもがいました。毎日見ていたからこそ、ちょっとした変化にもすぐに気づき、開いてきたことを他の子ども達に伝えていました。

二週間たって、やっと、元の大きさに戻りました!

すると・・・。

今度は、開いたまつぼっくりがなんと瓶から出なくなってしまったのです。

「どうして?」と不思議そうな子ども達。

実は・・・。

最初にまつぼっくりを空き瓶に入れるときは、完全に開ききった状態ではなかったのです。

保育者が「もう出てこなくなっちゃったね。」と問いかけると、「瓶を割ったらいいんじゃない?」という子。「割ったら危ないよ。そのままでいいんじゃない?」「手で引っ張たら出てくるんじゃない?」といろいろな考えが出てきました。

最後に一人の子どもが、「また水を入れたらいいんじゃないの?」と提案。次々に「それだ💡」と賛成する子ども達。

どの考えも認めつつ、今回は、「また水を入れる」ことにしました。

このように、「〇〇したら△△になるかも」と自分なりに予測した、考えのどれもが、科学する心です。

一人ひとりの考えを保育者や友達と共有し、認め合ったり、時には、「〇〇なんじゃない?」などと、意見を伝え合ったりしていくことで、『考えるっておもしろい』、『考えたことを伝え合い、分かってもらえると嬉しいな』と言う経験に繋がり、本園の目指す園児像 『学ぶ』ことは楽しいと思える子、個性のある一個の人格として尊ばれる子、自己肯定感を持てる子 が育っていくのではないかと思います。

今後も子ども達の小さな呟きや発見を大切に過ごしていきたいと思います。

文責:川宿田