お知らせ

2024.02.26

Blog

こども園・まふぃん合同避難訓練(震度6)

新たな気持ちで新年を迎えるはずだった1月1日。

ニュースでは能登半島地震による避難を呼びかける報道が絶え間なく、親戚の方、知人、多くの方の無事を祈ったり心を痛めたりする方も多くいらっしゃったと思います。

私自身も、何かできることはないかと考えながらもわずかな募金しかできず、同じ日本にいるのにもかかわらず自分の無力さと、もっとできる事はないだろうかと考えさせられた出来事でした。

今回は震度6揺れを想定した訓練であること、避難の方法や能登半島地震について考えてほしいという意図もあり、今回は事前指導を行ってからの実施となりました。

また、保護者の方に緊急連絡として避難場所までお迎えをお願いするメールの配信や、実際に保護者に子ども達を引き渡す訓練を行いました。

みんなで考えてみよう

今回は、能登半島地震をきっかけに、家族で地震について考えた職員を中心に、普段当たり前だと思っている生活がどれだけ幸せなのか、

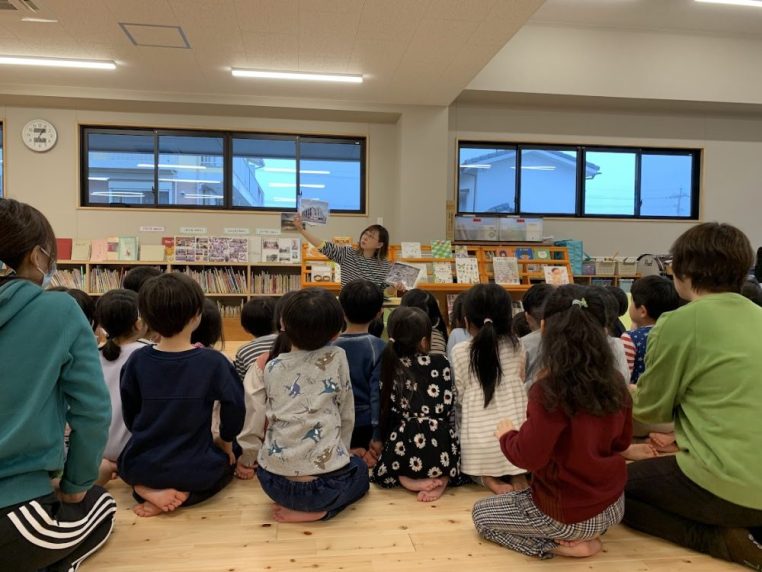

そして「もし地震が起こったらどうするか」と年長児と一緒にパネルシアターをもとに考える時間を設けました。

パネルを見ながら、言葉少なめの子ども達。地震が起こるとこんな風になるのだと実感していた様子でした。

道路が崩れている写真を見て、

「これは歩けないね…」

「車も通れないね…」

建物が倒れている写真を見て、

「これ何階だったのかな…」

「崩れているから住めないね…」

など、今の子ども達の知識で引き出せる予測を話す姿が印象的でした。

また、避難所の存在も伝え、知らない人と隣り合わせで過ごすこと。水道も壊れるとお風呂にも入れないこと。避難所には自分の布団はないことなど、身近なことを一緒に考えてみると、呆然としながら話を聞く姿が見られました。

まだ経験したことないことを想像するのも、子ども達にとっては難しいことでしたが、大人と一緒に考えながら想像することで、普段の生活のありがたさや、災害時にどのようなことが起こりうるのかを知ることで、どのように避難すればよいのかを改めて考えられた時間となりました。

「震度6」の地震ってどのくらい?

震度6の地震とは、

はわないと動くことができない。

固定していない重い家具のほとんどが移動、転倒する。

戸が外れて飛ぶことがある。

とされています。

建物の耐久性や震源地などにもよりますが、突然このような揺れに襲われたときに誰もが戸惑い、

今回の訓練では、保育者たちも避難場所に向かうまでにどんな被害が想定されるのか?とあらゆることをイメージしていた姿が印象的でした。

〇保護者に子ども達の引き渡しをしている様子↓

〇大きな揺れで持ち物や転倒することや、扉が歪んで開かない事を想定して訓練に臨んだクラスの様子↓

わたしたちにできることって・・・?

訓練はあくまでも地震が起こることを想定し、私たち大人も避難経路や対策を考えた上での実施でした。

事前活動をしたおかげで、子ども達も真剣に避難に取り組む姿が印象的でした。

しかし、本来の災害はあらかじめ教えてくれることなどなく、突然私たちの生活の中にやってきます。

訓練後のサークルタイムでは、

「私達に何ができるのか」

「もし自分の身に起こったら、どうする?」といった話をしたようです。

子ども達の中では「助けに行きたい!」という声が沢山あがりました。

そこで、

「気持ちは凄く分かるけど、みんなの力で重たいものを運んだり、沢山お手伝いができるかな?」

という保育者の問いかけに、また「んー…」と考えや思いを巡らせる姿がありました。

募金や支援物資を送ることも出来ることかもしれませんし、何よりもこの震災のことを忘れないこと子ども達に伝えていくことや

自分達の身に起こった時のことをご家庭や園でじっくり話すことも「いま、わたしたちにできること。」なのではないかと思っています。

避難訓練を終え、これからの保育の中で「自分たちにできる支援」について考える時間や、ご家庭での話題に上がることがあるかと思います。

ぜひ、ご家庭でも実際に自分たちの身に起きたときに備えて、避難の方法や、備えについて考えるきっかけになれば幸いです。

文責:武田