お知らせ

2022.08.10

Blog

わらべうたと子どもたち(年中組 4歳児 たんぽぽ組)

錦ヶ丘の保育の三本柱の一つである、『わらべうた』。子ども達の入園時期はそれぞれ違いますが、入園した時からずっと親しんできています。

これまでのブログでも何度となくご紹介していますが、今回は、年中組の子どもたちの様子と、発達の視点を絡めながらお伝えしたいと思います。

わらべうたはとてもたのしいものですが、単にたのしいだけでなく、子どもにとって発達を促す要素があり、それがこころとからだの発達をうながしていくということに意識的になる必要があります。

『わらべうた』の魅力

・昔から歌い継がれている

・それぞれの家庭や地域によって音程が微妙に異なっていたり、言葉が違っていたりして、それがいい!

・自分の歌いやすい音、言葉、リズムで歌える。

・子どもでも簡単に歌うことができる。

・親子でコミュニケーションが取りやすい。 など

まだまだたくさんの魅力がこれまでのブログでも紹介されています。

まだまだたくさん発信しています。ぜひ、ブログの検索窓から検索してみてくださいね!

わらべうたのひととき

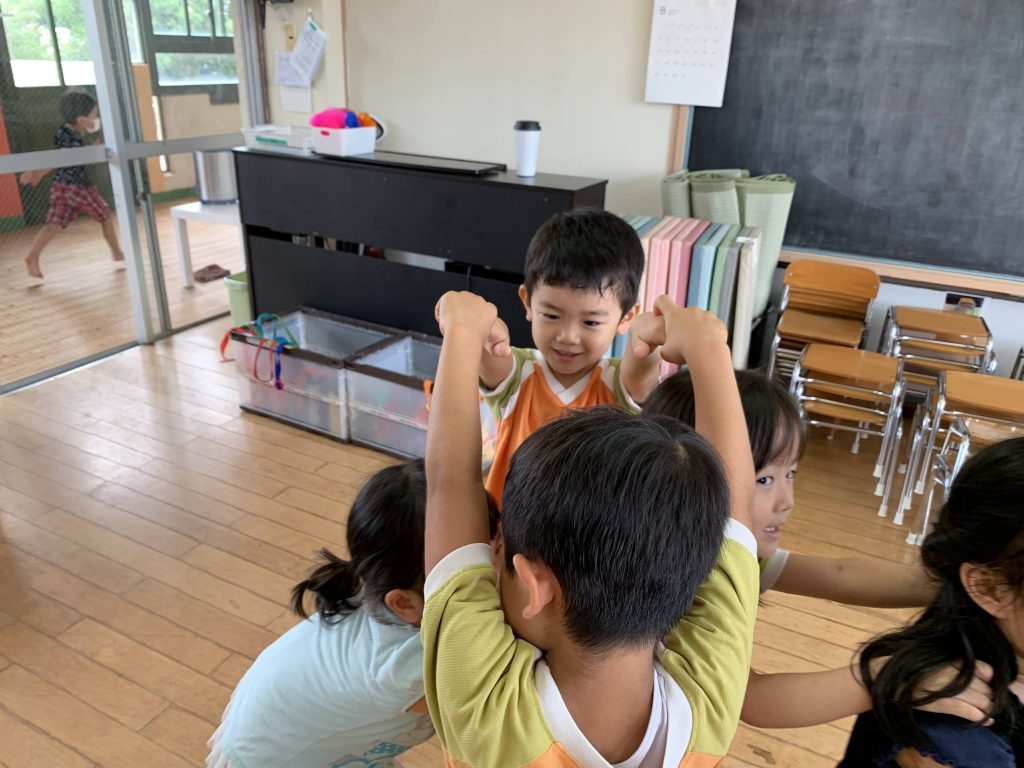

上の写真は、何のわらべうたを歌っているところだと思いますか?

そうです!『通りゃんせ』です。

これを読んでくださっている方の中にも昔遊んだという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

私も、数十年前の幼少期に遊んでいたわらべうたの一つです。歌の終わりの「行きはよいよい、帰りが怖い…。」のあたりになると、捕まるんじゃないかなとドキドキしながら遊んでいたことを思い出します。

この『通りゃんせ』、いつから歌い継がれているかご存じですか?

調べてみたところ、なんと、江戸時代からあったようです。びっくりしますよね。

歌いやすく、親しみやすい『わらべうた』は、こんなにも受け継がれていくのだなと改めて感心させられました。

また、良い物でも私達大人が、次の世代にしっかりと受け継いでいくことの大切さも改めて感じました。

子ども達は、電車ごっこのように友達と繋がってトンネルをくぐることに大興奮‼

最初のうちは、友達のことを考えずにどんどん早く進んだり、逆に掴んだ肩を後ろから引っ張ったりとなかなかうまく進むことができず、止まったり、転びそうになったりしていました。

繰り返し遊ぶうちに、どうしたらうまくいくのか、一緒にやっている友達はどんな思いなのかをそれぞれが気づいたり、友達に伝えたりする姿が見られました。

自分の思いを通すだけでなく、相手の気持ちも考えながら心も身体もコントロールすることは、大人でも難しいですよね。

楽しいわらべうたの中には、このような要素がたくさん入っており、遊びを通じて自然に学ぶことができます。

集団でのわらべうたの他に、二人組でできるわらべうたもたくさんあります。

その中で、今、子ども達が大好きなものは、「おふねが」「お寺のはな子さん」「東京都日本橋」「ちゃちゃつぼ」などです。

まずは、2人組を作るところからですが、自分から友達を誘える子、誰かが声をかけてくれるのを待っている子と様々です。集団で手を繋ぎ一つの円を作るのは大丈夫でも、一対一で手を繋ぐのは、苦手という子どももいます。

また、自分から誘える子どもでも、いつも一緒に遊んでいる友達は誘えても、普段関わる事が少ない友達は誘えないということもあります。

年中組では、特定の友達だけでなく、いろいろな友達との関わりを広げるきっかけにして欲しいなという思いから、どんどん2人組の組み合わせを変えていきます。その時は子ども達に「交代だよ」と呼び掛けます。

交代のルールはシンプルに「まだ2人組を組んでいない友達」。一見シンプルなルールのようですが、子ども達にとっては、なかなかハードルが高いようです。しかし、経験を積み重ねる事で、だんだん、抵抗なく、誰とでも2人組を作れるようになっていきます。経験を積み重ねる事は、とっても大切な事です。

また、この2人組を作る経験が、普段の保育の中での友達との関わりの広がりのきっかけになっています。

心とからだの発達

子ども達は、それぞれ十人十色。発達過程も様々です。そして感覚もまだまだアンバランス。このアンバランスを整えていくきっかけとなるのも、わらべうたです。

わらべうたの目的の一つは、『感覚を育てる』ことです。特に発達の土台となる「触覚」「生命感覚」「運動感覚」「平衡感覚」という4つの感覚を育てることが、子どもの心と体を育んでいきます。

〇触覚・・・触れ合うことを通して安心、信頼を育む(人と触れ合うのがちょっと苦手など)

〇生命感覚・・・「食べる・寝る・あそぶ」を中心とした生活リズムをつくることで、自立神経を整える

〇運動感覚・・・自分のからだの大きさや動きを知覚することで、自由に動くからだへと導く(自分のからだを上手く動かせない、よく転ぶ・ぶつかるなど)

〇平衡感覚・・・回転や前後左右の動きを知覚し、外部空間と自信の関係を知覚する(まっすぐ立ったり、座ったりするのが苦手など)

例えば、じっと座っていられない、とにかく歩きまわる、走りまわる、手が出る、足が出るなどの、からだの動きが気になる子の行動は、「からだが感覚を感じるための刺激が足りていないよ」という、からだからの合図かもしれません。

わらべうたには、くすぐったり、引っ張ったりと刺激がいっぱい‼

また、「これくらいの力なら、相手も大丈夫」という力加減や相手を受け入れるコミュニケーションの土台も自然と身についていきます。

ぜひ、ご家庭でもお子様と楽しみながら、わらべうたで遊んでみてくださいね。

参考図書:「気になる子」のわらべうた 山下直樹

文責:川宿田