お知らせ

2024.03.22

Blog

童具の活動を通して見えた成長(年少:3歳児・年長:5歳児)

園務の童具となり一年が経ちました。

年少・年長の童具を担当する中で、子どもの成長や遊びの成長を沢山見る事ができました。

今回は、一年を通して感じた気付きや成長をお伝えしようと思います。

1人遊びから友達との遊びへ

3歳の発達として、始めは一人遊びを十分に楽しむことから始まりました。

この写真は、6月の様子です。

まずは積木を積むことから始め、高く積むことを楽しんでいました。

積んでみるとあれに見えてきた… 積むっておもしろい!

家づくり・街づくりなど、知っている物からイメージを膨らませて形にしていく過程を楽しみながら、徐々に2人・4人…と一緒に遊ぶ人数を増やしていき、グループの活動に繋げていきました。

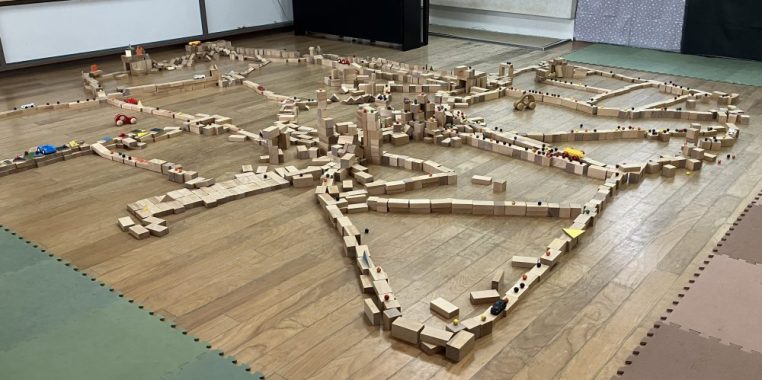

フェスタで飾っていた道。3日かけて崩さないようにしながら完成させました

イメージを形にする楽しさを沢山経験することで、友達と同じイメージで作ることの楽しさを少しずつ味わい、それぞれ役割分担をしながら作っていきました。

日常の中で目にしたものを、積み木で表現していく姿が次第に多くなっていきました。

あるキャラクターの家を作ることに…僕はお風呂を作るから、〇〇くんは寝る場所を作って~

年長の表現・数に触れながら遊ぶ経験

積み木で遊ぶと、プール付きの家や動物のいる家など、とても表現力豊かな年長組の子ども達。

これまでの経験から、イメージを共有し表現する中で、友だちと共同で遊ぶ、自分の思いや相手の思いを聞く力が育まれていました。

道でつなげてみんなの家に遊びに行けるようにしよう

そして就学に向けて、数に触れる遊びの経験ができるよう、かずの木という童具を使って遊びました。

これは保育者が立てたかずの木に、高さを合わせるゲームの様子です。

例えば8のかずの木を立てたら、2のかずの木を4つ6のかずの木と、1のかずの木を2つ…など

同じ数字を作るための数の概念を遊びを通して自然に身につけていく事ができます。

数字が分からなくても、積んでみたら同じ高さになった!「1のかずの木を8個積んでみたら8になった!」など、遊びの中での経験が数字への興味に繋がっていく姿がありました。

この写真は、高さを合わせる遊びが発展した遊びです。少し難しいですが、遊びながら少しずつルールを理解していました。

数字を考えるのではなく、遊びながら感覚を身につけられるところも、童具の魅力の一つだと思います。

一年を通して感じた童具の魅力

今年初めて童具の担当になり、「童具とは何か?」「どのような遊び方ができ、その中で何を経験できるのか?」等を学ぶことが沢山ありました。

童具には、積み木の他にも赤ちゃん童具・ママボール・カラーボール・かずの木の種類があります。(種類や使い方はこちらをタップしてご覧ください)

保育者自身が遊び方を知らないと、意図をもって活動に取り入れることはできません。

童具担当が中心になって、学年に応じた使い方を提案し、担任と共に活動に取り組んできました。

一年を通して、感じた魅力を大きく4つに分けてみると…

①豊かな表現力が身につく

②球体・直方体・立方体・三角柱に触れることで、それらの特性を知る。

③数の木という1つの枠の中に100の塊がそろっている童具を使うことで、「1と1で2 になる!」「 2と8で10になる!」などの数の概念に触れる。

④イメージを表現する・自分の思いを伝える、人の思いを聞くことが出来る。

遊びを通して、数や形の概念に触れる・友だちと協働する力を高めることができる魅力から、錦ヶ丘の3本柱になっているのだと感じました。。

日々の遊びや活動から、沢山の刺激や気づきを持っている子ども達に、童具の楽しさ、やってみたい!という引き出す経験ができるよう、私自身が学び続けていきたいと思います。

文責:池田