お知らせ

2024.09.17

Blog

錦ヶ丘の給食No.3☆なぜ牛乳を飲まないの??

錦ヶ丘ならではの「こだわりの給食」

今年度錦ヶ丘に転職しました、栄養士の吉田です。錦ヶ丘の給食に携わり気づいたこと・驚いたことをシリーズ化してブログにまとめています。

3回目の今回は「なぜ牛乳を飲んでいないのか」についてご紹介します。

給食といえば牛乳、カルシウムを摂るなら牛乳というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか?

錦ヶ丘に転職するまでは、私もそのイメージでした。

今までも栄養計算をする際に、カルシウム摂取量をあげるために牛乳もしくはスキムミルクを必ず入れていました。

ではなぜ錦ヶ丘では牛乳を飲まないのでしょうか?今回はそのことについて詳しくお伝えします。

そもそもカルシウムとは?

カルシウムは、人の体に最も多く含まれているミネラルであり、骨や歯を形成する栄養素です。

骨格を構成する重要な物質であるため、不足すると骨が充分に成長できず、骨粗鬆症の原因にもなります。

カルシウムのほとんどは、骨や歯のエナメル質の中にありますが、細胞内にも存在し、細胞の多くの働きや活性化に必要な成分でもあります。

牛乳=カルシウム?

牛乳をなぜ飲むのか?と聞かれたら「カルシウムが多いから」と答える人がほとんどではないでしょうか。

栄養計算のほとんどは食品の100g当たりの量で表記されています。しかし、実際に「カルシウムの多い食品」と検索すると牛乳は上位には入ってきません。

もちろん数字上は牛乳100g当たり110mgのカルシウムが含まれており、干しエビやゴマを100g摂取するより手軽に食事に取り入れられそうに聞こえることからそのイメージはついたのだと思います。

冒頭でも記述したのですが、1回の食事でカルシウムを目標値にもっていくのはなかなか難しいのが現状です。

大人と子どもでは食の好みや食べられる食品や量も異なるので、目標摂取量を数字上は満たしていても、子どもたちが食べてくれなければ意味がなくなってしまいます。

いつからか「給食=牛乳」「牛乳=カルシウム」というイメージが作られて、牛乳で目標摂取量の数値をあげて、残りを食品で補うという方法が一般的になったのではないかと思います。

カルシウムが体に入るとどうなる?

しかし、牛乳から摂取するのカルシウムは35%~50%しか吸収されません。

牛乳にはカルシウムも含まれていますがリンという成分も含まれており、体内ではカルシウムとリンが結合するとカルシウムが排除されてしまうという仕組みになっています。

そのためカルシウムの吸収率が下がってしまうのです。1日のカルシウムを牛乳で摂取しようとする場合、吸収率を加味すると牛乳を1日に1リットル飲まないといけなくなります。

それはなかなか大変ですよね・・・💦

また、牛乳には脂肪分や糖質も含まれます。牛乳に含まれている脂肪分の量は、牛乳1リットルで20gと他の飲み物より多く含まれており、牛乳の脂質の取り過ぎは、アテローム硬化と言って、簡単にいうと血管が硬くなることにも繋がります。

もちろん牛乳の脂質だけが原因ではなく、日本人の食事は脂質とコレステロールの摂取が増加傾向にあるため、飲み物でも脂質を摂ってしまうとアテローム硬化のリスクが高まってしまうのです。

また、牛乳の糖質は「乳糖不耐症」といって乳糖を消化吸収できないといった症状もあり、日本人の約85%が該当すると言われています😲

牛乳を飲むと胃がむかむかするやげっぷをするなどの症状は、乳糖を消化していないことによる体のサインです⚠

皆さんはどうでしょうか?牛乳を飲んだあとの症状に納得する節があるのではないでしょうか。

カルシウムを効率的に取るためには?

では、カルシウムを効率的に摂取するためにはどうしたらいいのでしょう。

カルシウムは、ひじきやちりめんじゃこ、緑黄色野菜にも多く含まれています。

ひじき10gではカルシウム1400mg、ちりめんじゃこ30gで卵20個分、牛乳3本分にもなるカルシウムが摂取できます。

錦ヶ丘では、牛乳でカルシウムを摂取するのではなく、緑黄色野菜(小松菜やほうれん草)や乾物、魚などで効率よくカルシウムを摂取しています。

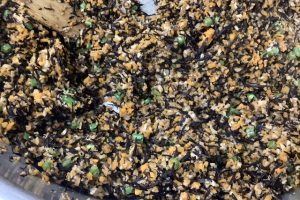

切干大根や高野豆腐などの乾物にもカルシウムが豊富に含まれていますよ✨また、1回目のブログでもご紹介した通り、出汁を取った後のいりこや昆布・かつお節もふりかけにし、ミネラル・カルシウムの補給として給食で提供しています。緑黄色野菜の人参の皮やかぼちゃの皮などが出た場合は、ふりかけに入れてで効率よくカルシウムを摂取しています🥕

だから和食は素晴らしい!

カルシウムを効率よく吸収するにはマグネシウムも大切です。

現代人は飲酒、喫煙、添加物の摂取、薬剤などの代謝、排泄により、マグネシウムが身体の中で浪費されています。そのため、カルシウムだけでなく、マグネシウムも食事から積極的に摂る必要があります。マグネシウムは、魚介類、海藻類、穀類、ナッツ類などに多く含まれています。

ここでお気づきのかたもいらっしゃるのではないでしょうか!

この食材は、主に和食で使われています。

例えば「ほうれん草のごま和え」。

ほうれん草のカルシウムとごまのマグネシウムを一緒にとることができる一品です。昔から食べられている料理には健康の秘密が隠れているのですね✨

その他にも、味噌汁にわかめをいれることで「いりことわかめ」の組み合わせだったり、マグネシウムが含まれている納豆、カルシウムと相性がいいビタミンDを多く含む切干大根を使用した煮物、カルシウムが豊富なしらすごはん、といった和食メニューにはカルシウムを効率よく摂取できるマグネシウムなどの栄養素がバランスよく含まれているのです。

和食って、とても理にかなっている食事なんですね😊

牛乳は嗜好品

錦ヶ丘ではこれらのことから、牛乳を嗜好品として位置付けしています。

和食を中心とした錦ヶ丘の給食は、ひじきやしらす、乾物類、緑黄色野菜の小松菜やほうれん草を積極的に献立にいれることで、体内に効率よくカルシウムを取り入れることができています。

また、牛乳を使用せず豆乳を使用することでアレルギーがある子でも「みんなと同じ給食」を食べる事ができます。

子どもにとって一緒同じものを食べているということは、とても大切な事です。

「今日の給食こんな味がするね!」と会話を通して共感し合うことで、満足感も得られます。

小学校に上がった時に抵抗なく牛乳を飲めるか心配だ、というご相談も時にお伺いしますが、子どもたちは成長していくなかで色々な事を学び、身につけます。

牛乳でなくても、他の食材からカルシウムを摂れる!ということを意識してみてください✨

参考文献:なぜ「牛乳」は体に悪いのか 医学会の権威が明かす、牛乳の健康被害 フランク・オスキー著 東洋経済新報社

今までのブログはこちらから

★1回目 錦ヶ丘の給食☆野菜の下処理/出汁

★2回目 錦ヶ丘の給食☆手作り豆乳マヨネーズ

文責:吉田